2003年5月に打ち上げられた「はやぶさ」とは……。

説明するのもいまさらな感があるが、小惑星イトカワを調査するために旅立った小型探査機だ。ここ最近、映画化なども相次ぎ再び脚光を浴びていることで、その成功の裏にあった多くの人々の努力も同時に知られつつある。そして、そこには科学者たちだけでなく、中小モノづくりの力もあった。だからこそ成し得たということを、ぜひ、忘れないでほしい。

「はやぶさ」にも生かされた技術をもつ企業

「いやいや、まだ就任からちょうど1年ですから、この先のことはまだ分かりません。いまは祖父、父のつくりあげたものを『継承した段階』に過ぎませんので」

株式会社キットセイコーの代表取締役を務める、若き経営者、田辺弘栄氏はそう謙遜して答える。

同社は今年で創業71年目を迎える、老舗のモノづくり。

特殊ネジ、ボルト、ナットの製造を得意とする。技術には広く定評があるが、数年前、ある出来事がきっかけで注目を集めた。

「実は、小惑星探査機のはやぶさに、当社の部品が採用されたのです」

田辺氏はそう説明する。

はやぶさとは、あの「はやぶさ」である。

2003年、主に「太陽系初期の物質が含まれている」とされる、小惑星イトカワを調査することを目的に誕生し、結果としてその任務を見事遂行。月より遠い天体から、サンプルを持ち帰ったあの「はやぶさ」だ。

約20億キロメートルという地球上では計り知れない距離を飛行したのは、実は人類史上初。数々の困難を乗り越え、最終的には自らのカタチをほぼ消滅させ、地球へ帰還した小さな探査機に、中小モノづくりのつくった特殊なネジが使われていたというのだから驚く。

ちなみに、小惑星イトカワは、「日本のロケット開発の父」といわれる糸川秀雄博士の名が由来。糸川博士も、さぞ感動したことだろう。

誕生は、1940年

はやぶさ完成のために最も重要視されたのが、「軽量化」だ。また、各部品の製造には技術力の高さはもちろん、柔軟な対応と発想が必要だった。キットセイコーは、それを実現できる企業であるのだ。

しかし、なぜ技術者の集まる大手ではなく、「中小モノづくり」が選ばれたのだろうか。

はやぶさの誕生に携わった企業や施設、学校など、「『はやぶさ』プロジェクトサポートチーム」を構成しているのは合計で118機関。

見れば、よく知られた名前も多々ある。が、実はそのうち半分ほどは一般的には認知度が低い、小さな企業(あるいは、大手の関連企業)であった。

「やはり、ネジなどの部品も規模が大きくなると量産体制ですから。どうしても大手では特殊なモノは扱わなく、いや、扱えなくなりますよね。私たちのような中小モノづくりが選ばれたのも、そのあたりに理由があるのだと思います」

キットセイコーは多品種少量をモットーとしている。規模を大きくすることよりも、より特殊な製品を扱うことに力を注いできた。おそらく、それが自社製品なくしても企業を長く存続できた誇るべき理由であろう。

そう伝えると、田辺氏ははにかんで否定した。

「それは、初代から続いていることですから、私が何かしたわけではありません」

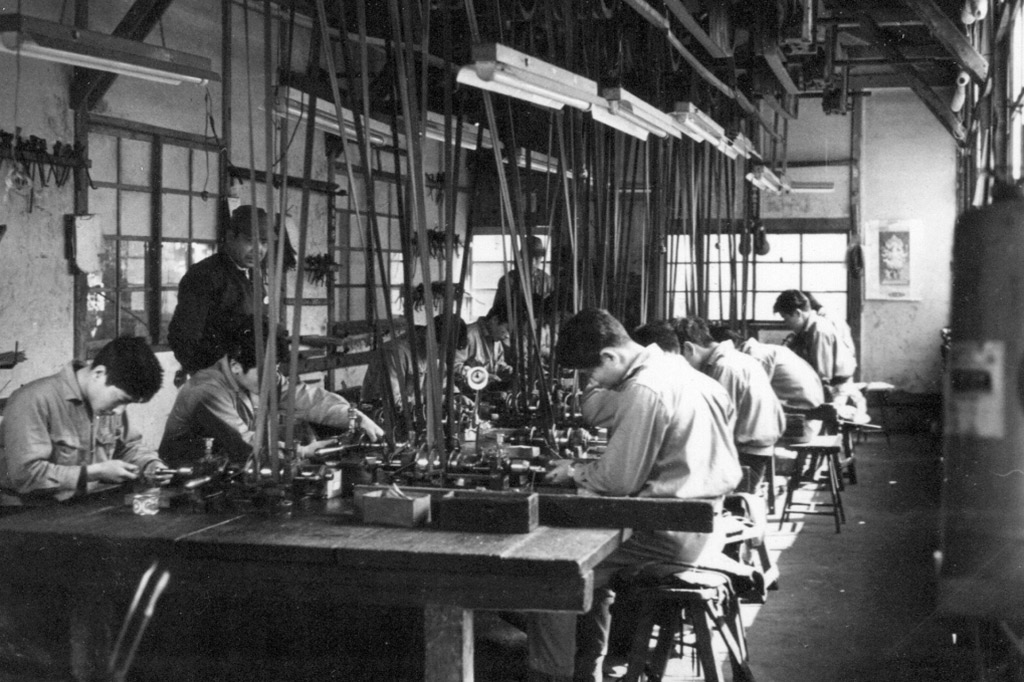

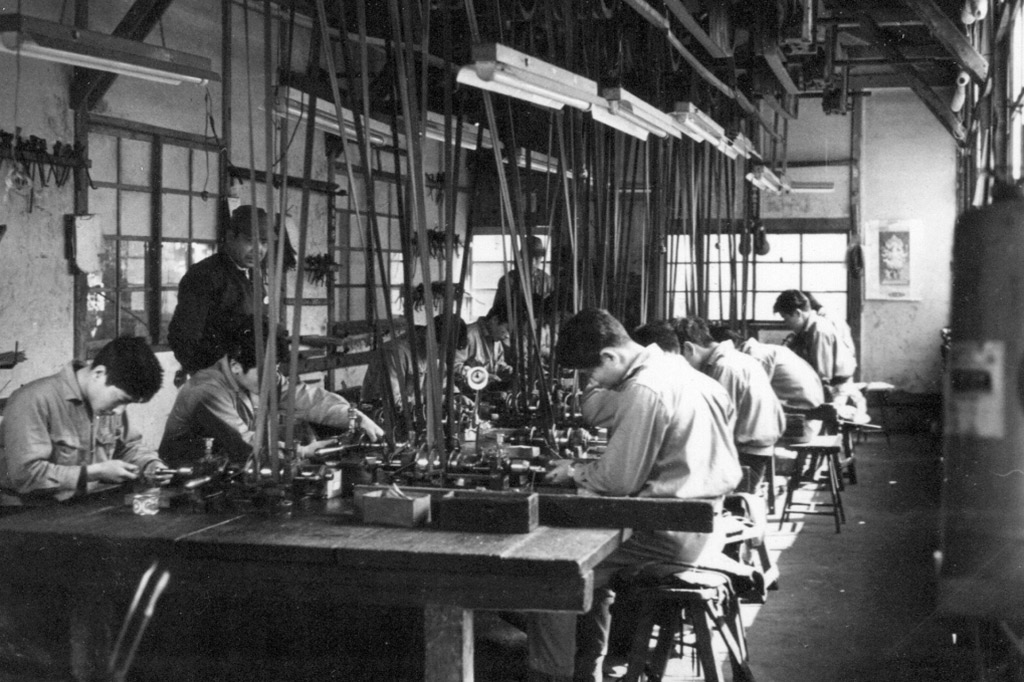

同社が誕生したのは1940年。現在も拠点としている埼玉・羽生市で田辺製作所として発足した。創業者は、同氏の祖父、弘氏だ。田辺氏は「初代こそ、現在の基盤をつくった人物である」と言う。それはどういう意味だろうか。

「大手で金属を学んだ祖父が、独立して仕事を受けるようになったのがキットセイコーの前身、田辺製作所の始まりでした。

当時は沖電気や東京無線、中島飛行機などから依頼された精密螺子の製造を……つまり、時代と取引先を聞けばお分かりかと思いますが、軍事関係の仕事も多く請け負っていたそうです」

なるほど。それならば戦時中であっても、人員を多く割かれる(徴兵される)ことは少なかったはずだ。

「だから、人も集めやすかったし、技術者を育てやすかった。そのころの従業員が、後々まで当社を支えてくれたのは言うまでもありません」

技術の高さとぶれない精神で「選ばれる企業」に

田辺弘栄さん

すなわち、キットセイコーの匠の技術は、時代とともに自然と培われた、と言える。

しかし、古い技術者が長らく在籍していることは、決して良いことばかりではない。良くも悪しくも、どちらにも転ぶ可能性があるのだが……その話題は後述することにしよう。

「『多品種少量』を社の方針としたのも祖父でした。聞いた話では、『完全に大手の下請けとなり、量産体制にシフトするか』という決断を迫られた時期もあったそうです。

ところが、祖父はそれを受けなかった。『ニッチ』を選んだのです。いまでもときに、JIS規格から外れるようなネジの製造や設計を頼まれることもあります。だからこそ、はやぶさに採用されたのですが」

田辺氏は、そう誇らしげに話す。

ちなみに、同社の快挙はいまに始まったことではない。

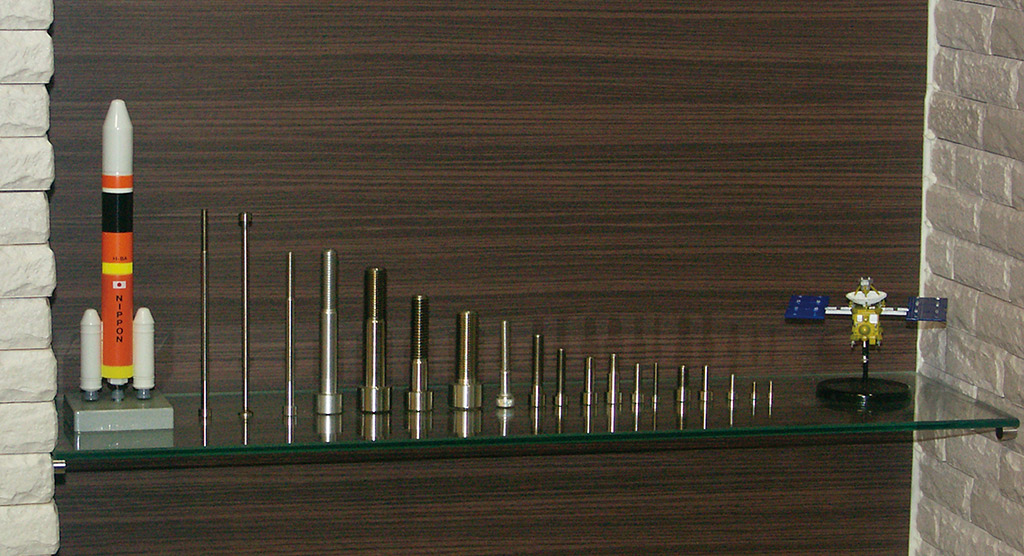

なんと1970年、日本で最初に打ち上げられた人工衛星「おおすみ」にも、キットセイコーのモノづくりが生きていたのだ。

「もともと人工衛星や大手製品の部品にも多く採用されてきましたので、『はやぶさ』に選ばれるというのも正直なところ、寝耳に水といったほどの驚きはありませんでした」

多品種少量とはいえ、同社は長年、ソニーや東芝、日立製作所、富士重工業等、そうそうたる大手と取り引きを行ってきた。

ゆえに、評判が広く知れ渡ることになったのだ。それが結果として、このような大業を成すにつながったのだろう。

だがそれも、すべての製品に対して常に安定した高品質を保ってきたからこそ、そして時代に流されることなく、方針を守り通したからこそ、だ。

技術力にかまけて努力を怠っていては、現在の地位は築けなかったであろう。

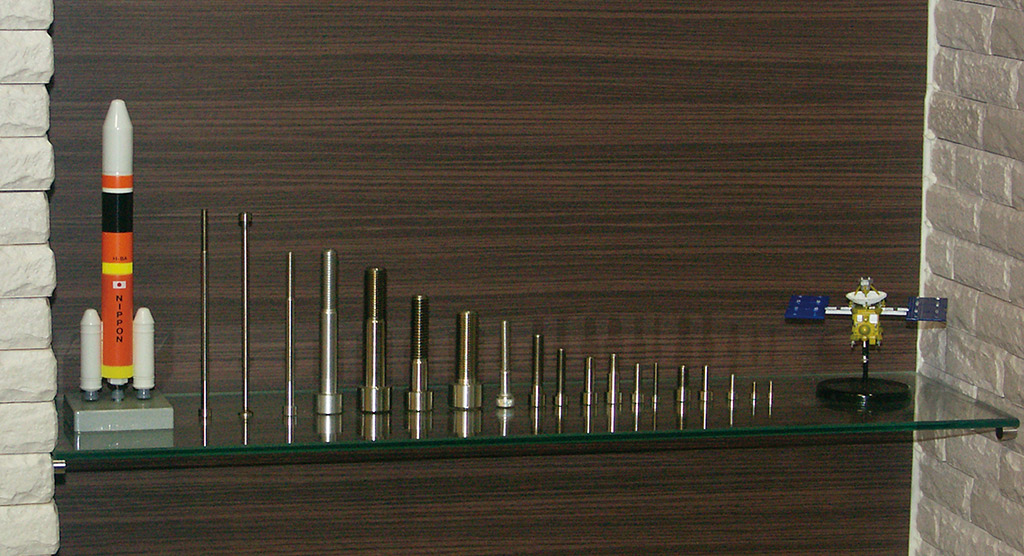

「はやぶさ」だけでなく、日本で最初に打ち上げられた人工衛星「おおすみ」にも同社の技術が生きている(写真は実際に使用された部品)

「はやぶさ」だけでなく、日本で最初に打ち上げられた人工衛星「おおすみ」にも同社の技術が生きている(写真は実際に使用された部品)

ところで、筆者が今回最も驚いたのは、田辺氏から「子どものころから絶対に親父のあとを継ぐのだ、とか会社を守る、とかそんな責任感を抱いていたわけではない」との告白を受けたときである。

いまでは、なるべくして3代目となった人物、としか見えないが……。実はそこで、前述で筆者が懸念した「古い技術者たちが長く在籍していることに……」の話題につながるのである。

若き経営者が目指すのは、「現役で100年企業」

「私も生粋のモノづくりではなく、大学では化学を専攻していたのです。当時は大学まで出させてもらった上に、卒業後は『2年間ほど語学留学でもしよう』などと考えていて、そのための資金を稼ぐために家業でアルバイトを始めたのです」

それが、田辺氏が20歳代前半のころ。そこで、大きな衝撃を受ける。

「ずっと見てきたはずなのに、現場に入ることで分かったこと、実感したこと、危機感を覚えたことが多々ありました。何よりもショックだったのは、現場の『職人』たちが想像以上に高齢化していたという現実。当たり前ですよね」

子どものころから夢見ていたわけではなくとも、いつかは必然的に家業を継ぐのだとは考えていたのだろう。だからこそ、現状を目の当たりにして驚いたのだ。

「数年後に自分がいざ継ごうと決意したときでは、もう遅い。技術の継承などできず、企業の存続すら危ういかもしれない」

2年間の語学留学という夢は、「2年間の他社での修業」へと選択された。

「NC旋盤を扱うメーカーで技術を学び、その後は福島で刃物を得意とするモノづくりで勉強させていただきました」

それは、まさに偶然が生んだ「気付き」。実質的な社長就任は昨年だが、最初にアルバイトとして家業に入った際、田辺氏は経営者としての第一歩を踏み出したのだろう。「自分がなんとかしなくてはならない」。その使命感で、同氏はここまでやってきたのだ。

「キットセイコーに再び戻ってきてからは、一にも二にも『若手の育成』『技術の継承』を考えてきました」

積極的な若手の採用と、自ら技能伝承に励んだ。

「中小企業だからこそ、家族経営だったからこそ、社内改革の必要がある」。その考え方は、誰かから学んだものではない。田辺氏自らの、持って生まれた「リーダーの素質」がそうさせたのだろう。

「年配の方の技術は素晴らしい。だけど、原理を教えることができないのですよね。感覚重視だから、口で説明することが難しいのでしょう。それを、私が代弁して、一つひとつ教えていくことが使命。そう思いました」

田辺氏が入社して数年後に、長らく在籍した技術者の多くが高齢などの理由で退職した。

代わって技術を承けた若手が増え、いまでは従業員の平均年齢が29歳という、驚異的な「フレッシュさ」を誇っている。他の中小モノづくりでは、まず見られない光景だ。

そして最後に、これからの目標を次のように語ってくれた。

「ロボット向けの、製品の展開です。産業用ではなく、いわゆる人的な、関節部などに特殊形状が求められるロボット。介護などにも利用されるような類のものに参入し、より世に役立つ仕事をしていきたいですね。創業100年を迎えるころも、おそらくまだ現役でしょうから、未来へと続く企業を目指したいです」

締めくくりにまで若さを見せられ、思わず面食らいそうになってしまった。だが、また一つ、期待を抱かずにはいられない中小企業と出会えたことに心から感謝したい。

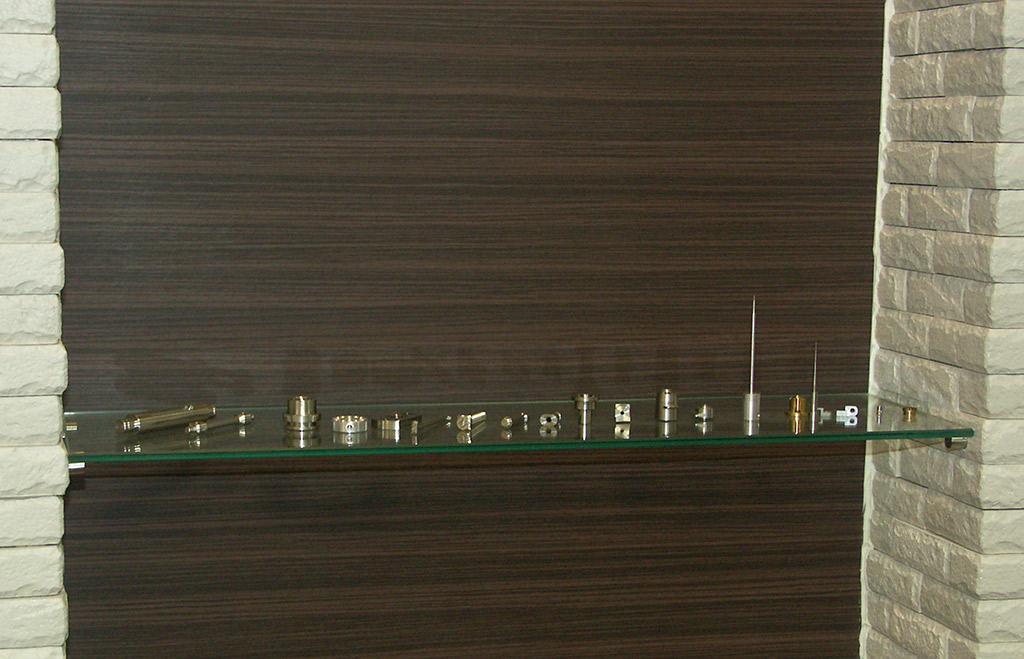

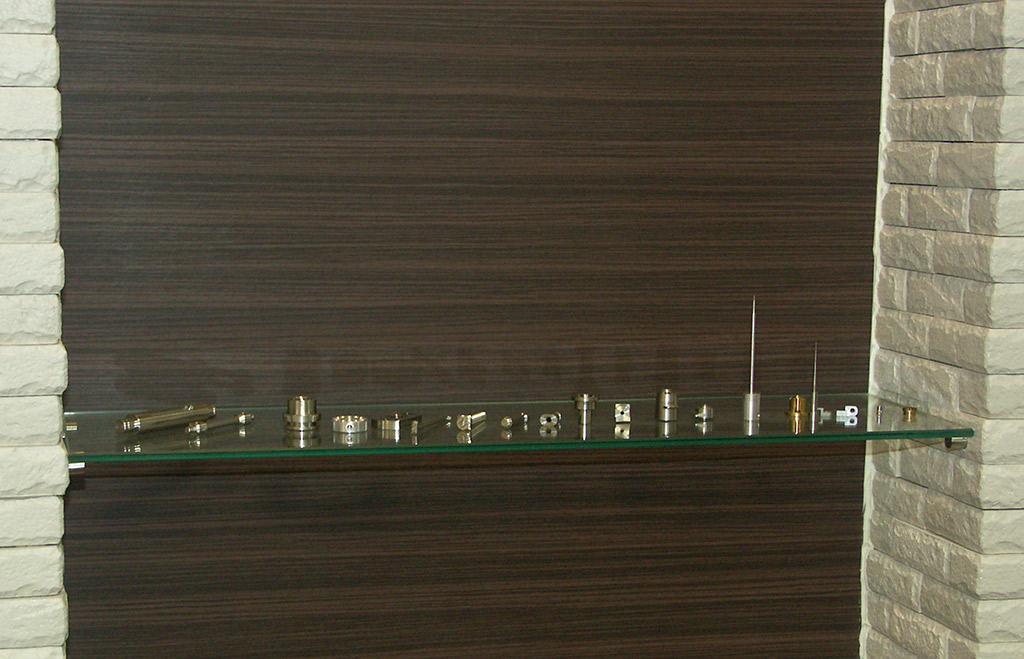

同社製品の一部

同社製品の一部

●

田辺弘栄(たなべ・こうえい)氏

1974年、埼玉県生まれ。

1977年、学習院大学理学部を卒業後、2社での技術修業を経てキットセイコーに入社。入社直後から若手の育成に励む。

2011年、3代目の同社代表取締役に就任し、現在に至る。

●株式会社キットセイコー

〒348-0025

埼玉県羽生市上手子林280

TEL:048(561)6111

URL:

http://www.kitseiko.co.jp/

同社が誕生したのは1940年。現在も拠点としている埼玉・羽生市で田辺製作所として発足した。創業者は、同氏の祖父、弘氏だ。田辺氏は「初代こそ、現在の基盤をつくった人物である」と言う。それはどういう意味だろうか。

同社が誕生したのは1940年。現在も拠点としている埼玉・羽生市で田辺製作所として発足した。創業者は、同氏の祖父、弘氏だ。田辺氏は「初代こそ、現在の基盤をつくった人物である」と言う。それはどういう意味だろうか。

「大手で金属を学んだ祖父が、独立して仕事を受けるようになったのがキットセイコーの前身、田辺製作所の始まりでした。

当時は沖電気や東京無線、中島飛行機などから依頼された精密螺子の製造を……つまり、時代と取引先を聞けばお分かりかと思いますが、軍事関係の仕事も多く請け負っていたそうです」

なるほど。それならば戦時中であっても、人員を多く割かれる(徴兵される)ことは少なかったはずだ。

「だから、人も集めやすかったし、技術者を育てやすかった。そのころの従業員が、後々まで当社を支えてくれたのは言うまでもありません」

「大手で金属を学んだ祖父が、独立して仕事を受けるようになったのがキットセイコーの前身、田辺製作所の始まりでした。

当時は沖電気や東京無線、中島飛行機などから依頼された精密螺子の製造を……つまり、時代と取引先を聞けばお分かりかと思いますが、軍事関係の仕事も多く請け負っていたそうです」

なるほど。それならば戦時中であっても、人員を多く割かれる(徴兵される)ことは少なかったはずだ。

「だから、人も集めやすかったし、技術者を育てやすかった。そのころの従業員が、後々まで当社を支えてくれたのは言うまでもありません」

「はやぶさ」だけでなく、日本で最初に打ち上げられた人工衛星「おおすみ」にも同社の技術が生きている(写真は実際に使用された部品)

ところで、筆者が今回最も驚いたのは、田辺氏から「子どものころから絶対に親父のあとを継ぐのだ、とか会社を守る、とかそんな責任感を抱いていたわけではない」との告白を受けたときである。

いまでは、なるべくして3代目となった人物、としか見えないが……。実はそこで、前述で筆者が懸念した「古い技術者たちが長く在籍していることに……」の話題につながるのである。

「はやぶさ」だけでなく、日本で最初に打ち上げられた人工衛星「おおすみ」にも同社の技術が生きている(写真は実際に使用された部品)

ところで、筆者が今回最も驚いたのは、田辺氏から「子どものころから絶対に親父のあとを継ぐのだ、とか会社を守る、とかそんな責任感を抱いていたわけではない」との告白を受けたときである。

いまでは、なるべくして3代目となった人物、としか見えないが……。実はそこで、前述で筆者が懸念した「古い技術者たちが長く在籍していることに……」の話題につながるのである。

同社製品の一部

同社製品の一部

●田辺弘栄(たなべ・こうえい)氏

1974年、埼玉県生まれ。

1977年、学習院大学理学部を卒業後、2社での技術修業を経てキットセイコーに入社。入社直後から若手の育成に励む。

2011年、3代目の同社代表取締役に就任し、現在に至る。

●田辺弘栄(たなべ・こうえい)氏

1974年、埼玉県生まれ。

1977年、学習院大学理学部を卒業後、2社での技術修業を経てキットセイコーに入社。入社直後から若手の育成に励む。

2011年、3代目の同社代表取締役に就任し、現在に至る。

●株式会社キットセイコー

〒348-0025

埼玉県羽生市上手子林280

TEL:048(561)6111

URL:http://www.kitseiko.co.jp/

●株式会社キットセイコー

〒348-0025

埼玉県羽生市上手子林280

TEL:048(561)6111

URL:http://www.kitseiko.co.jp/