今ドキの高校生が就職先に求めているものとは?

今ドキの高校生が就職先に求めているものとは?

デュアルシステムを通して見える若者たちの本音と成長企業の取り組み

デュアルシステム実施校では、毎年の成果をさまざまな形で記録しているのだが、

そこにはイマドキの若者世代の飾らない言葉や本音が凝縮されている。

今回は2017年3月号で紹介した東京都立多摩工業高校の平成27年度報告書より、

職業選択に関する生徒の本音を抜粋。

今ドキの高校生たちの本音と各企業の取り組みについてレポートする。

プライベートな時間がとれるなら、賃金が多少安くともかまわない

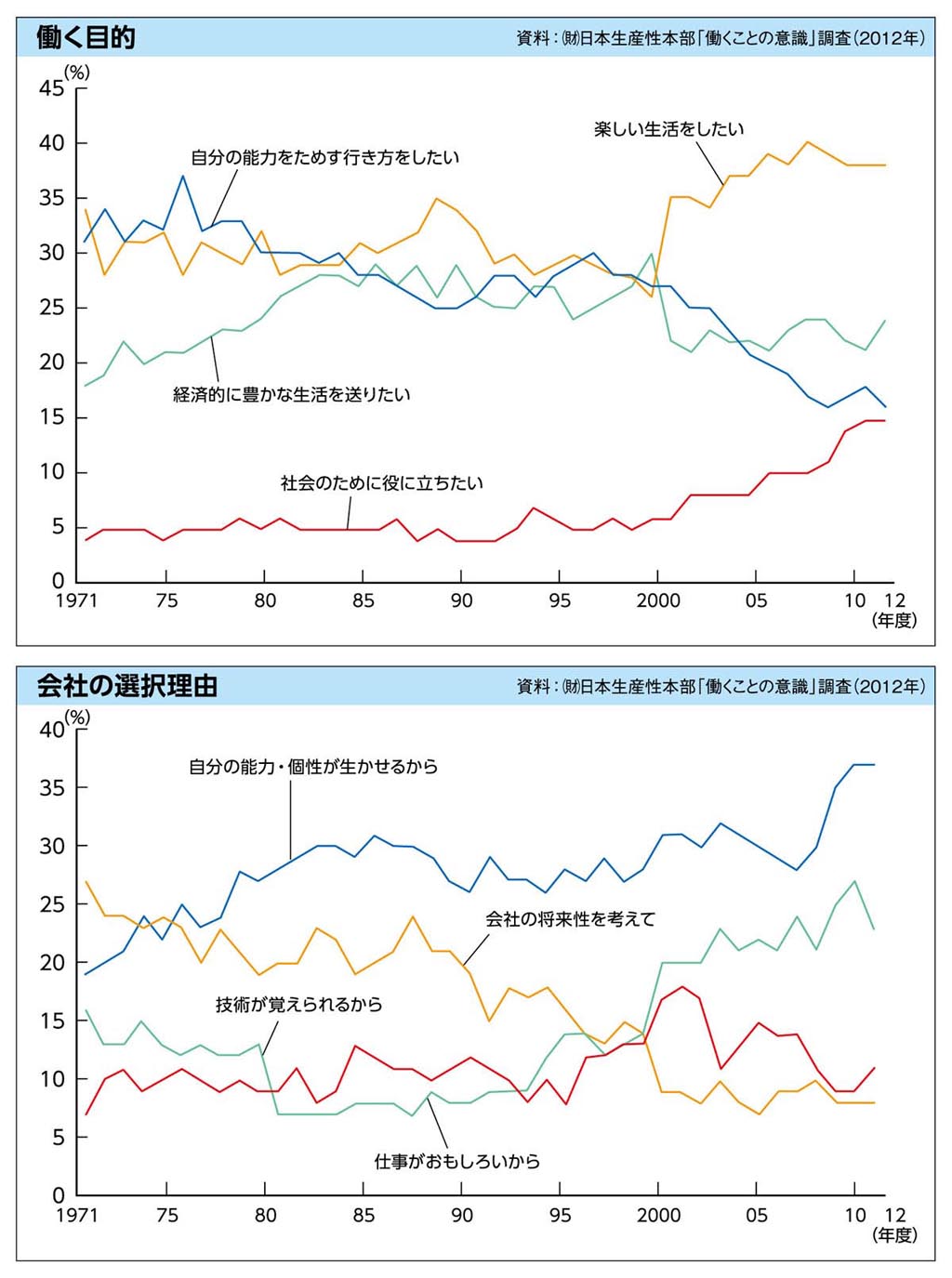

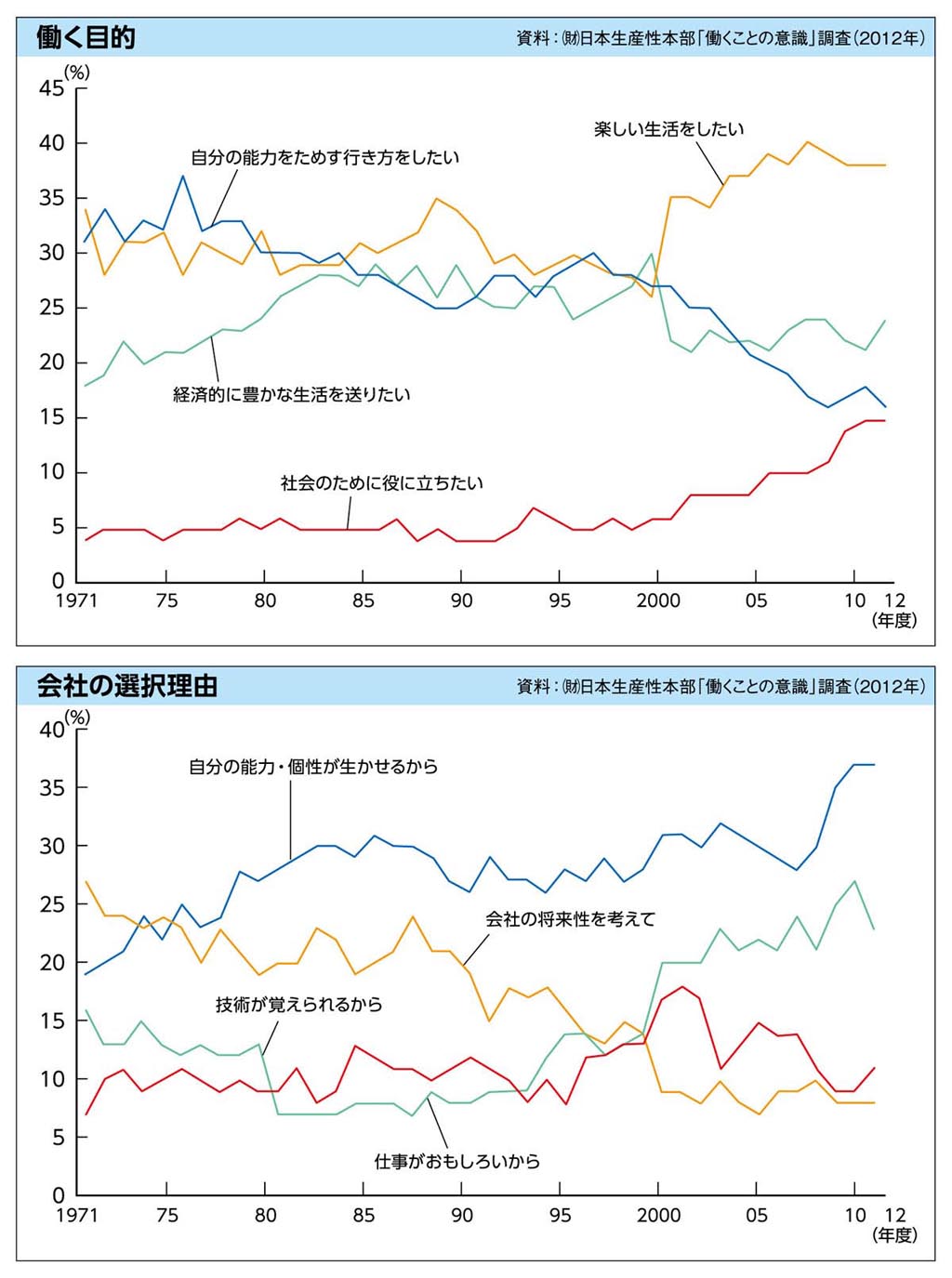

業務内容・会社の雰囲気・賃金や福利厚生。

この3要素は就職先を選ぶ上で、誰もが重視することである。

だがこの3要素のうち、最も重視しているものはといえば意見が分かれるところだ。

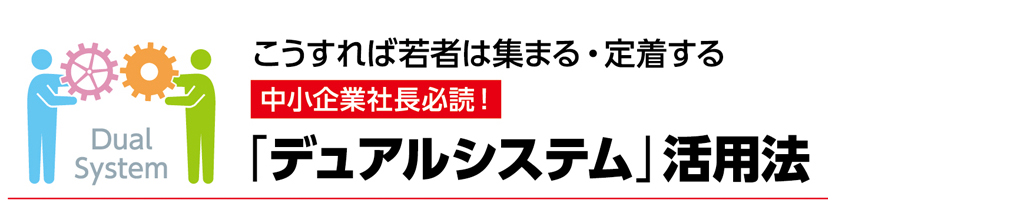

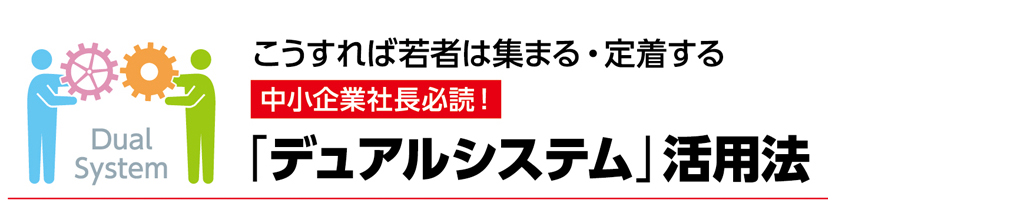

平成25年版厚生労働白書の概要では、当時の15歳から39歳までの若者層の就労意識について次のようにまとめている。

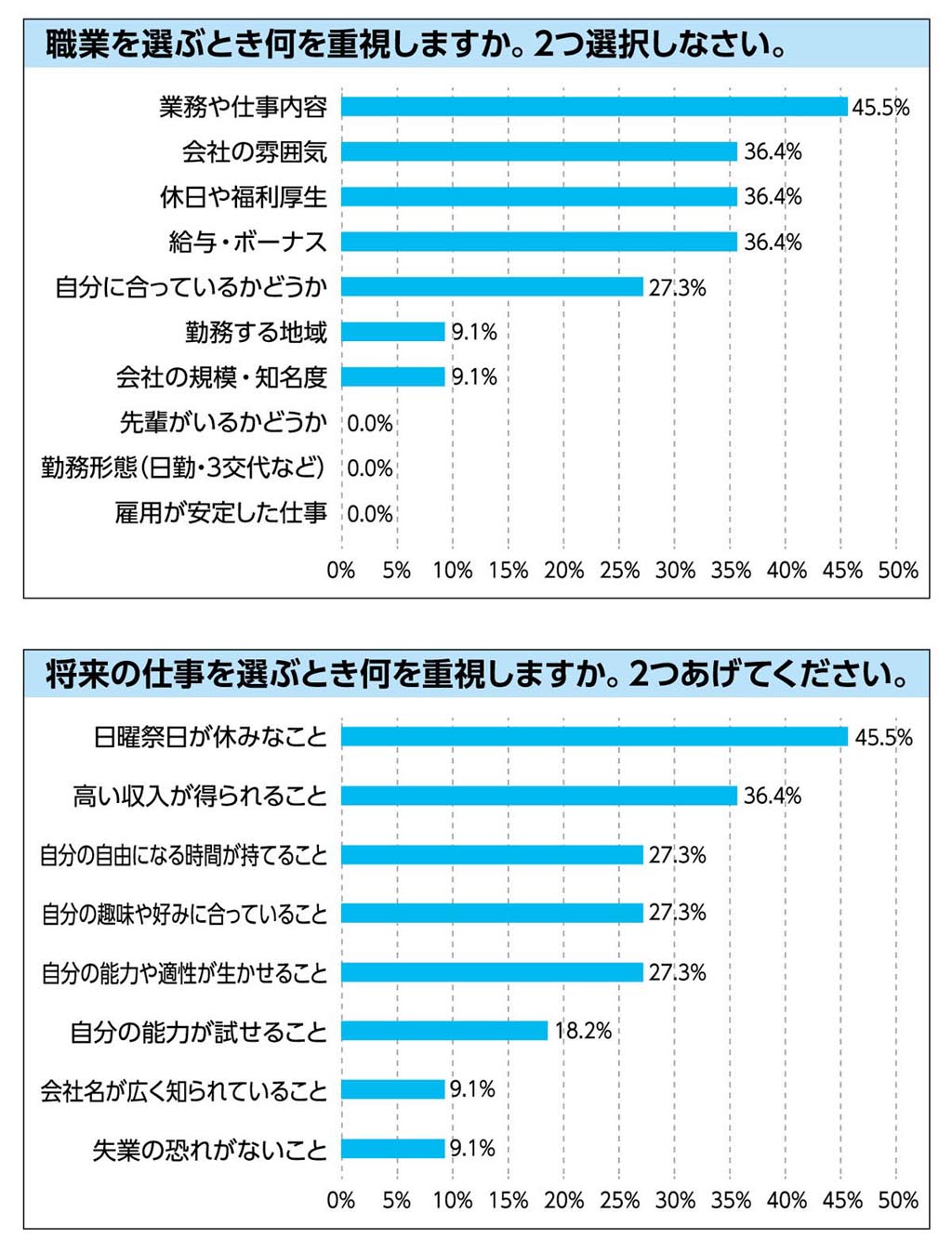

「働く目的は、経済的豊かさよりも楽しく生活することを重視」

「会社の選択に際しては、能力・個性の発揮を求め、長期雇用の下でのキャリア形成を志向している」

多摩工業高校のアンケート結果を見ても、こうした世代意識というのは概ね一致しているといえよう。

私自身が同高校のアンケート結果の中で注目しているのは、

『職業を選ぶ時に重視すること』に関する複数アンケートの中で、

休日・福利厚生の項目が常に上位にある点である。

厚労省のアンケートにはない回答ではあるが、特に10代から20代前半までの学生たちは、

プライベートな時間を確保できるか否かを非常に重視していると感じることが多い。

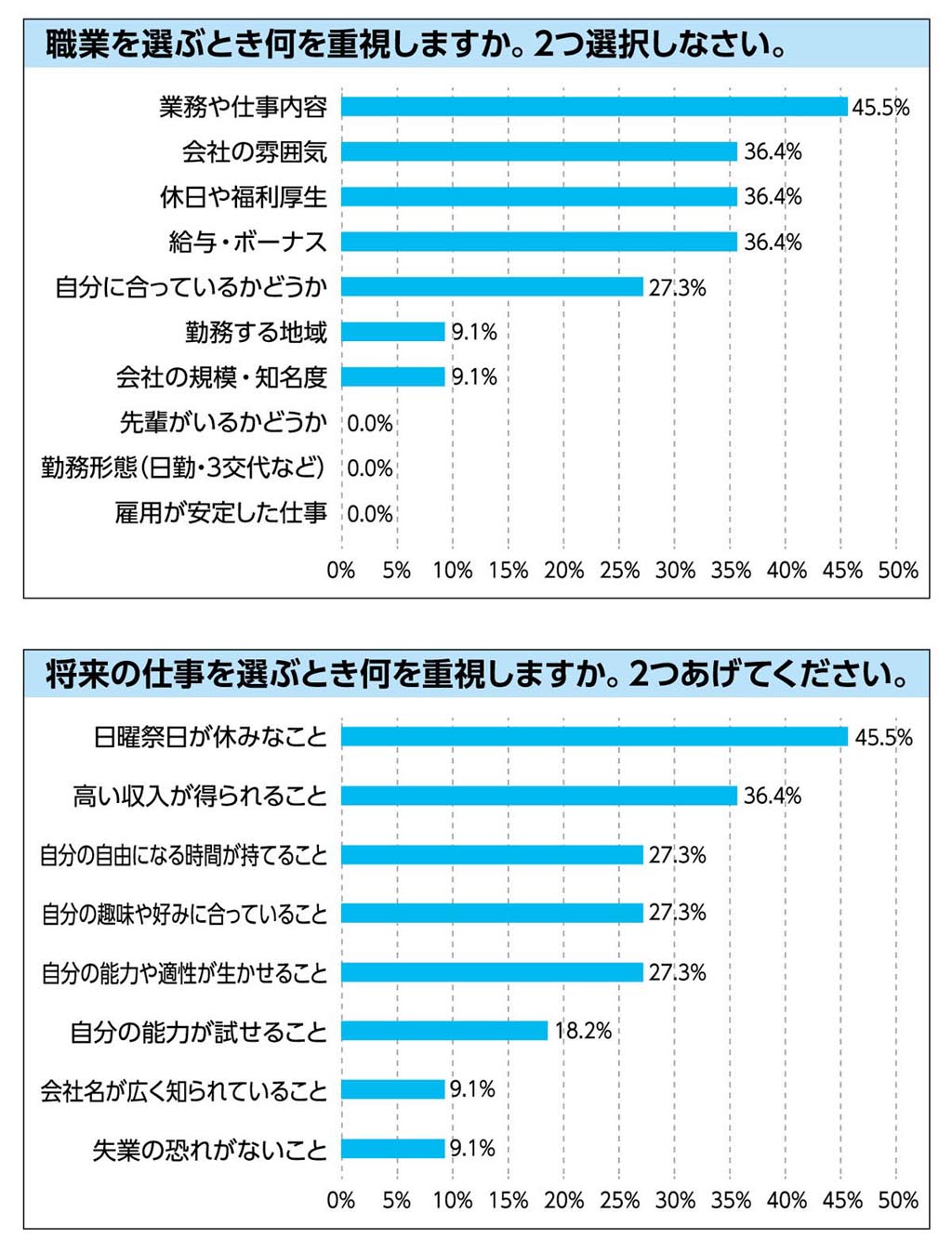

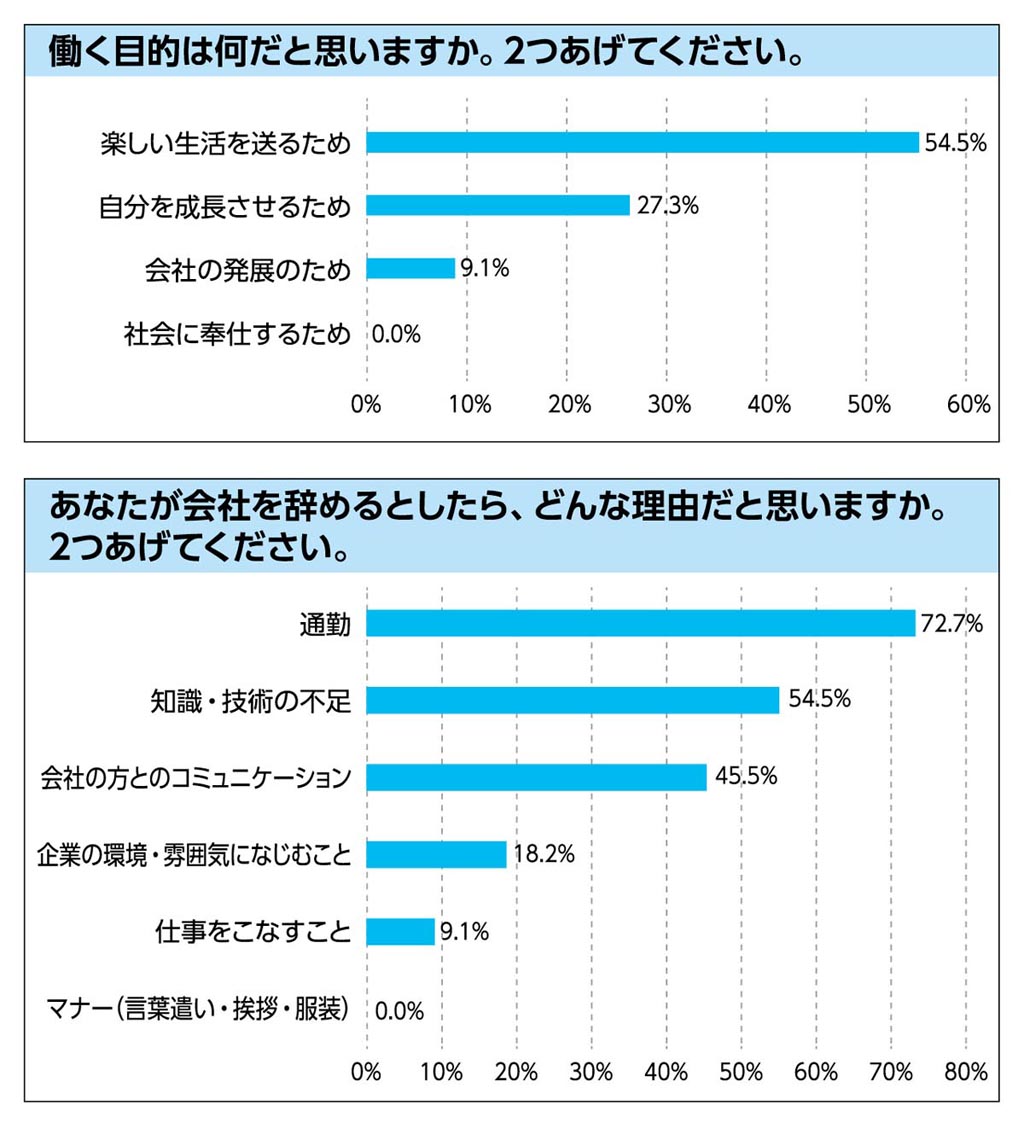

『退職理由』として通勤が1番に挙げられているのも、

通勤時間帯の電車・バスの本数に限りがあるという多摩地区ならではの事情だけではなく、

会社に拘束される時間は必要最小限に抑えたいという意識の現われではなかろうか。

一方で会社規模や知名度などの優先順位は低い。

実際に若者人材の確保に成功した企業からは、

「最近の若者は、月収よりも福利厚生を重視している」

「残業代の支払いや有給休暇の取得などをきちんと整備した後から応募が増えた」

などの話もあった。

「仕事の内容ややりがいも大切。けれども、それ以上にプライベートな時間が欲しい」

「会社だけに縛られる人生ではつまらない」

賛否のほどはともかくとして、これがイマドキの学生の本音なのである。

ちょっとしたコミュニケーションを大事にする企業が、若者の支持を得る

昨今の若者たちはコミュニケーションが不得手である。

これは学校・企業の双方からよく言われる指摘のひとつだ。

当の本人たちも苦手意識があるようで、

「幅広い年代の人と話す経験が少ないため、何を話して良いのか分からない」

「緊張して思わず言葉に詰まってしまう」

と言う子も少なくない。

こうした若者たちに対しては、自ら行動するのを待つのではなく、企業側が積極的に動くことが効果的だ。

デュアルシステムで人気の企業では、社長や役員をはじめ全社員が積極的に挨拶や声かけを行っていたり、

昼食を一緒にとる、メインの教育担当に加えて複数の社員がサポートに入るなど、

学生とのちょっとしたコミュニケーションの回数が多い。

なかには〝1日社長秘書〟として得意先周りに同行させたり、

社長自ら礼儀作法を教えたりとユニークな取り組みを行う企業もあり、これまた学生から好評なのだとか。

また、実習全体を通しての目標を与えたり、小さな仕事を任せているのも共通している。

自分たちの作業がかたちとして残ることで、学生たちはその仕事に誇りと愛着を得る。

とくに実際の製品づくりに多く関わった子ほど、その傾向は強いようだ。

「まず会社内に学生の仕事や居場所をつくること。そうすれば、自然と長く働いてくれるようになる」とは、

取材に協力してくださった企業の方々の言葉である。

「最近の若者は随分と恵まれているなぁ」と感じる方へ。

イマドキの若者たちは一度会社に馴染みさえしてしまえば、長くコツコツと働きつづけたいと希望する人が多い。

年長者としての懐の広さで、ぜひとも彼らをエスコートしてあげてもらえれば幸いである。

【本稿執筆にあたっての参考資料】

平成27年度多摩工キャリア教育報告書 平成25年版厚生労働白書 -若者の意識を探る- ほか

※出展に特別な明記がないグラフは、すべて平成27年多摩工キャリア教育報告書に順ずる

◆2017年5月号の記事より◆

WEBでは公開されていない記事や情報満載の雑誌版は毎号500円!

今ドキの高校生が就職先に求めているものとは?

今ドキの高校生が就職先に求めているものとは?

デュアルシステム実施校では、毎年の成果をさまざまな形で記録しているのだが、

そこにはイマドキの若者世代の飾らない言葉や本音が凝縮されている。

今回は2017年3月号で紹介した東京都立多摩工業高校の平成27年度報告書より、

職業選択に関する生徒の本音を抜粋。

今ドキの高校生たちの本音と各企業の取り組みについてレポートする。

デュアルシステム実施校では、毎年の成果をさまざまな形で記録しているのだが、

そこにはイマドキの若者世代の飾らない言葉や本音が凝縮されている。

今回は2017年3月号で紹介した東京都立多摩工業高校の平成27年度報告書より、

職業選択に関する生徒の本音を抜粋。

今ドキの高校生たちの本音と各企業の取り組みについてレポートする。

多摩工業高校のアンケート結果を見ても、こうした世代意識というのは概ね一致しているといえよう。

私自身が同高校のアンケート結果の中で注目しているのは、

『職業を選ぶ時に重視すること』に関する複数アンケートの中で、

休日・福利厚生の項目が常に上位にある点である。

多摩工業高校のアンケート結果を見ても、こうした世代意識というのは概ね一致しているといえよう。

私自身が同高校のアンケート結果の中で注目しているのは、

『職業を選ぶ時に重視すること』に関する複数アンケートの中で、

休日・福利厚生の項目が常に上位にある点である。

厚労省のアンケートにはない回答ではあるが、特に10代から20代前半までの学生たちは、

プライベートな時間を確保できるか否かを非常に重視していると感じることが多い。

『退職理由』として通勤が1番に挙げられているのも、

通勤時間帯の電車・バスの本数に限りがあるという多摩地区ならではの事情だけではなく、

会社に拘束される時間は必要最小限に抑えたいという意識の現われではなかろうか。

厚労省のアンケートにはない回答ではあるが、特に10代から20代前半までの学生たちは、

プライベートな時間を確保できるか否かを非常に重視していると感じることが多い。

『退職理由』として通勤が1番に挙げられているのも、

通勤時間帯の電車・バスの本数に限りがあるという多摩地区ならではの事情だけではなく、

会社に拘束される時間は必要最小限に抑えたいという意識の現われではなかろうか。

一方で会社規模や知名度などの優先順位は低い。

実際に若者人材の確保に成功した企業からは、

「最近の若者は、月収よりも福利厚生を重視している」

「残業代の支払いや有給休暇の取得などをきちんと整備した後から応募が増えた」

などの話もあった。

「仕事の内容ややりがいも大切。けれども、それ以上にプライベートな時間が欲しい」

「会社だけに縛られる人生ではつまらない」

賛否のほどはともかくとして、これがイマドキの学生の本音なのである。

一方で会社規模や知名度などの優先順位は低い。

実際に若者人材の確保に成功した企業からは、

「最近の若者は、月収よりも福利厚生を重視している」

「残業代の支払いや有給休暇の取得などをきちんと整備した後から応募が増えた」

などの話もあった。

「仕事の内容ややりがいも大切。けれども、それ以上にプライベートな時間が欲しい」

「会社だけに縛られる人生ではつまらない」

賛否のほどはともかくとして、これがイマドキの学生の本音なのである。

【本稿執筆にあたっての参考資料】

平成27年度多摩工キャリア教育報告書 平成25年版厚生労働白書 -若者の意識を探る- ほか

※出展に特別な明記がないグラフは、すべて平成27年多摩工キャリア教育報告書に順ずる

◆2017年5月号の記事より◆

【本稿執筆にあたっての参考資料】

平成27年度多摩工キャリア教育報告書 平成25年版厚生労働白書 -若者の意識を探る- ほか

※出展に特別な明記がないグラフは、すべて平成27年多摩工キャリア教育報告書に順ずる

◆2017年5月号の記事より◆