チャレンジスピリット、技術志向、独創性、諦めないこと、信念を貫くこと……。

これらが何であるか、皆さまはご存じだろうか。

本田技研工業創業者、故・本田宗一郎氏の残した信念、いわゆる〝Hondaイズム〟の一端である。

今回訪問する経営者は、約30年間、同社で研究職に従事していたと聞く。根っからのホンダイズム継承者は、いまの日本の中小企業をどう見るのか。

未来に光を照らす中小企業

先日、筆者にとっては暗闇を照らす、一筋の光となる出来事があった。それが、今回ご登場いただく企業に出会えたことである。

「ウチは、見てお分かりの通り小さな会社です。〝

世界のホンダ〟とは比べるのもおこがましい。でもね、私が技術を学んできたのは〝ホンダ〟であり、それがすべて。そして、それを最高だと思っている。

だからこそ経営のやり方も考え方も、本田技研工業と同じようにしてきたのですよ」

経営者は開口一番、そう話してくれた。

続けて、何とも嬉しそうに「私は地元の工業高校を卒業して、すぐに本田技研工業に入社したのです。当時から大手企業でしたから、いま思えばそれは、それなりに名誉なことでしたよね。

でも、そのころは若かったですし、〝ホンダに入社すること〟はもともと父の意向だったので、ありがたみがあまりなくて……。

だから、3年勤めて退職。そのあとはしばらくよそ見をした時期もありましたが、ひょんなことから出戻って、再び同社に。そこから、約30年ですよ。

そういう経緯もあって、〝Hondaイズム〟が私の基本になったのかもしれませんね」と振り返る。

それが、株式会社プロト技研代表取締役を務める古屋民雄氏だ。

ウレタン成形品のコンビニエンスストア!?

群馬・邑楽郡に本社工場を構えるプロト技研。同社の主力事業はウレタンの成形、加工である。

ソリッド、発泡のウレタン成形品で硬質、軟質、エラストマー等、「規模は小さいですが、ウレタン材料での成形はすべて行っているウレタン成形メーカー」と、自らを評価する。

誰が言ったか、「ウレタン成形品のコンビニエンス・ストア」などと呼ばれることもあるそうだ。

そこからもいかに技術に自信があるのかが読み取れるが、それも当然のこと。群馬県が選出する「一社一技術」に認定されるなど、その実力は折り紙付きなのである。

同社にしかできない卓越した技が生かされている、ウレタン樹脂製の畳。従来のものに比べると段違いに軽く、柔らかく、水洗いも可能なオンリーワンの製品だ。

さらに、「もともとは加工のみを専門としていたのですが、望むような材料が国内では手に入らなくて。なければ当然、自分たちでつくらなければいけませんよね。だから加工メーカーでもあり、材料メーカーでもあるのです」と古屋氏。

ゼロからつくりあげているとの自負が、強い自信を生み出すのだ。

確かに同氏の言葉からは、〝Hondaイズム〟がひしひしと感じられる。

本田技研工業創業者、本田宗一郎氏の信念を元にした同社のモットー。それが、いわゆる〝Hondaイズム〟だ。

「世のため人のため、自分たちが何かできることはないか」

その志は、言い換えれば「夢をいかに高く持つか、いかにその実現に向けて情熱を燃やし続けるか」ということである。

〝Hondaイズム〟の原点ともいわれている言葉だが、これこそモノづくりの真髄であろう。

「モノづくりとは何のために、誰のためにモノをつくるのか。

どんなにすばらしい技術を持っていたとしても、ホンダを知らずにモノづくりをしていたら、それが分からないままだったかもしれません」と、古屋氏。

自分たちにしかつくれないものをつくる。

それは、モノづくりにとって最大の誇りである一方、一歩間違えれば〝驕り〟にもなってしまう。

だが失礼を承知で言えば、残念ながら中小モノづくりの経営者のなかにはそういった〝驕り〟が横行しているようにも思う。

間違った方向の自信、「自分の技術は誰にも負けない。認められて当たり前」。

そんな考えをもつ経営者に、同氏は苦言を呈する。

「二度目の入社」で運命が変わる

「常にお客さまが望むもの、市場のニーズを読み取って、『こういうものがほしい』といわれたときにすぐに提供できる状態にしておくこと。

それが、真のモノづくりですよ。

逆をいえばどんなに秀でた技術が生かされていても、世の中に求められていないものをつくるのは大きな間違い。

製品が売れないのは、求められていないものをつくっているのだと思ったほうがいい」

そう、力強く話す。

ところで、こうして話していると「生粋のモノづくり」にほかならないように思える古屋氏だが、実は決してそうではなかったという。

この精神は、ホンダによって培われたもの。それがまた、〝Hondaイズム〟のすごさなのだろう。

前述のように、同氏は地元の高校を卒業後、すぐに本田技研工業に入社した。

理由は先の理由の通りに父・朝雄氏が同社をこよなく愛しており、「子供をあの会社へ勤めさせたい」という希望があったため。古屋氏は、父の夢を叶えるカタチで道を選んだのだ。

だが、「兄が入社試験に落ちてしまったので、じゃあ、次は私が、といった流れでした。もし兄がホンダに入っていたら、私の人生は違っていたかもしれませんね。ともあれ工業高校を選んだのも、もちろん父の意向。

しかも運よく入社したものの、当初は父と『3年間だけならば』と約束していましたから、3年経ったら即退職し、自分が目指していた『商人』への道を歩み始めました。現金なものです」と笑う。

では、なぜまたモノづくりに戻ったのか。

そう問うと、古屋氏は照れくさそうに教えてくれた。

「精肉業を選んだのですが、何と血を見るのが得意ではなく、すぐに行き詰まってしまいまして」

やがて、運命の再会。本田技研工業の同期だった友人の結婚式で、かつての上司と居合わせたのだ。

「いま、何をしているんだ」

「実は……」

そんな会話から、とんとん拍子に再就職が決まった。

一度目の業務は技術職であったが、二度目は研究職。そこで、いまのウレタン加工技術を一から学んだ。

「いまでは、妻も『ホンダさんには足を向けて眠れないね』というほど。私も同じ気持ちです。ただ一つ不満があるとしたら……定年退職があることくらいですね」

〝Hondaイズム〟が日本の中小企業を救う

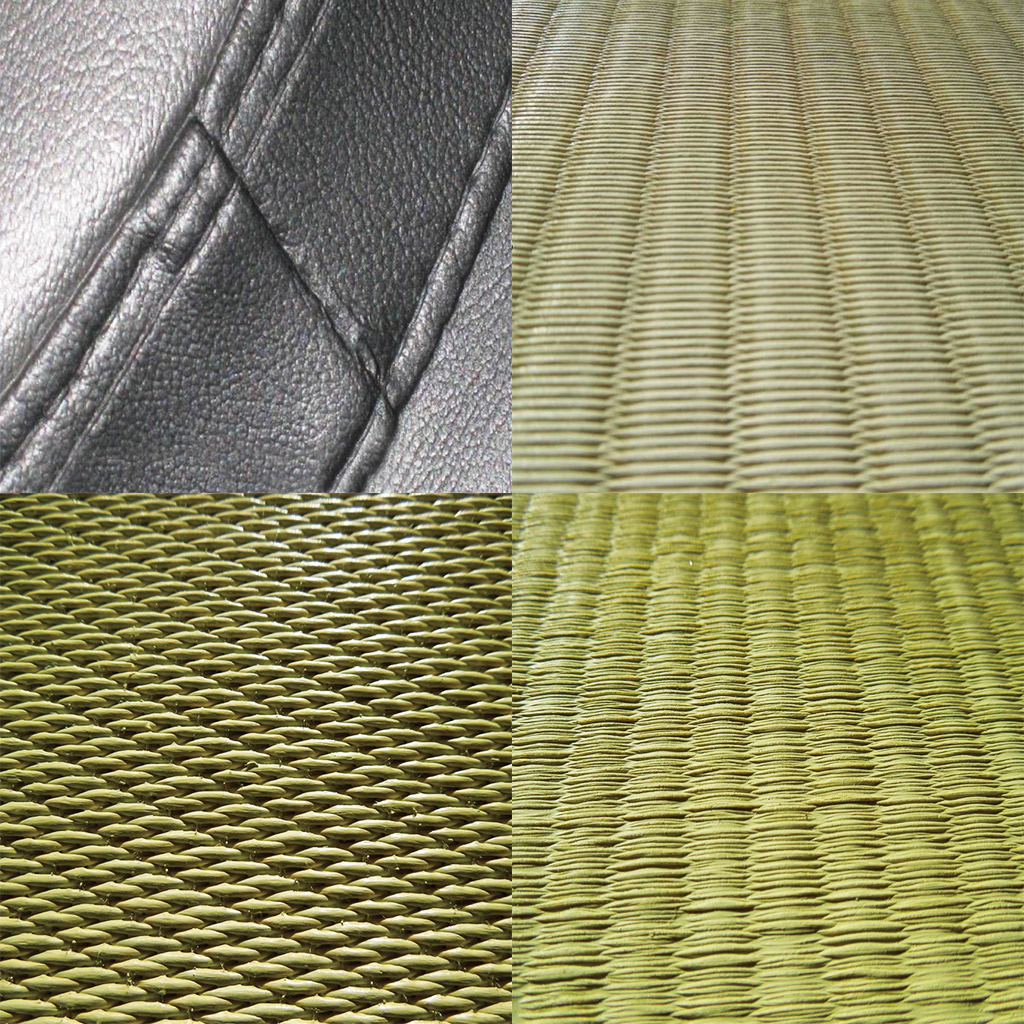

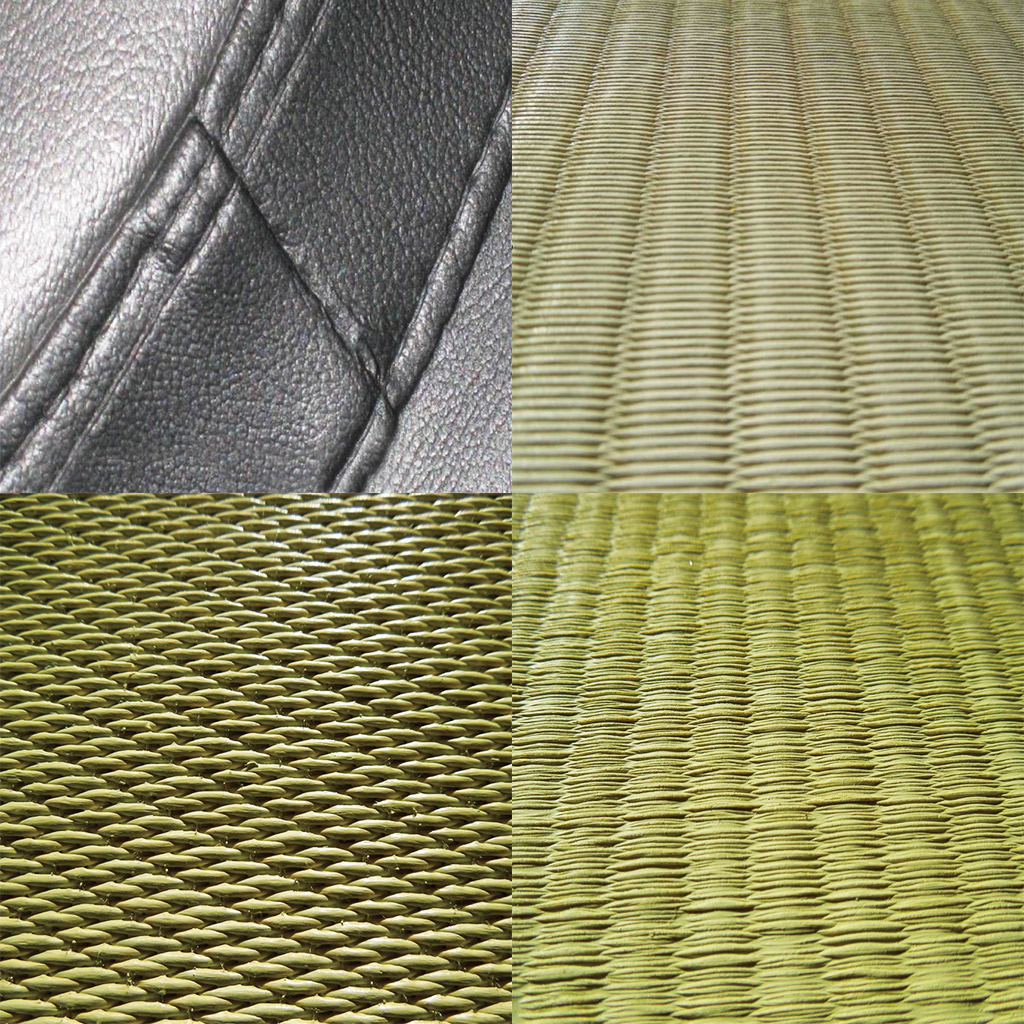

高級乗用車の内装技術が

畳を変えた。

絞やステッチまでもを再現できる高級乗用車の内装技術を活かし、さまざまな畳目を忠実に再現。右上から時計回りに「あかぎ」(引目)、「はるな」(綾目)、「みょうぎ」(積目)。

信念を貫き、諦めない。

退職後、独立してプロト技研を立ちあげた後も、古屋氏の〝Hondaイズム〟は消えなかった。

どのような依頼にもノーと言わないチャレンジスピリットで、壁を越えることをも楽しむ不屈の精神。

しかし、悔しいことにその高い志をもってしても困難は訪れる。

「リーマン・ショックのころは、本当に大変でした。依頼してくださるお客さまがいないのですから、すっかり方向性を見失ってしまった」

それでも、ただ呆然と時が過ぎるのを待っているような古屋氏ではない。

「いまこそ、自社ブランドを立ちあげようと思ったのです。そこからがまた大変でしたが」

〝Hondaイズム〟のなかには、次のような言葉がある。

「技術の前ではみな平等だ。問題はアイデアの中身だ」

本田氏は、「うちは(創業社長の)私を含めて全員が社員だ」と、力説してやまなかったという。実際に研究所では一般社員も役員も社長も同じ純白の作業服を着用していた。

当時の古屋氏も、いち研究者、いちモノづくりとして開発に没頭した。

立場的なことなど関係なく、自身の給料、時間を削って自社製品を生み出すことにすべてを費やしたのだ。

「思いついたのは〝畳〟。ウレタン樹脂でつくった畳です。

伝統的な畳とは違いますが、従来の製品に比べ段違いに軽く、柔らかく、水洗いができるため、お年寄りや子供が多い施設に適しています。これぞ畳屋さんにはできない、新しい畳の誕生です」

使用しているのは、インモールドコートと呼ばれる技術を駆使したウレタン材料。これは高級車にも用いられているもので、プロト技研にしかできない卓越した技が生かされているのだ。

まさにここにしかない、オンリーワンの製品である。

「国内はもちろん、韓国など日本同様に床に座る習慣のある国への輸出も視野に入れています。韓国は床暖房を取り入れている家庭が多いので、実は現在、ヒーターを製造するメーカーと共同で当社の畳に床暖房を組み合わせた新しい製品の開発もスタートしています」

古屋氏の、「ニーズを先取る」という言葉に嘘はない。冒頭で「先行きが見えない」といった日本において、いまも同氏は一歩も二歩も先の未来を見据えて行動しているのだ。

一方で、材料メーカーとしては昨年末からは中国への原料輸出を開始。

「相手が相手なだけにいろいろ心配してくださる意見もありますが、『本当にほしいもの』に対してはきちんと対価を払うだろうし、交渉も積極的に進めるはず。楽観視しているわけではなく、これはモノづくりとしての直感です」

古屋氏にとって、未来は明るいか暗いか。それはもはや、聞かずもがな。

*

プロト技研のような企業は日本にまだまだたくさんあるはずだ、と筆者は思う。いまこそ、この疲弊する製造業に力を与えてほしい。

そう、〝Hondaイズム〟がこの国に生き続ける限り、モノづくりは希望を捨ててはいけないのだ。

●

古屋民雄(ふるや・たみお)氏…1949年、山梨県生まれ。

1968年、地元の工業高校を卒業後に本田技研工業へ入社。

3年後、商人を志して同社を退職するも、再び入社。以後約30年間、研究職に従事。

1999年にプロト技研を立ちあげる。同時に代表取締役に就任し、現在に至る。

●

株式会社プロト技研

〒370-0613 群馬県邑楽郡邑楽町狸塚1117番地

TEL:0276(60)5322

URL:

http://www.e-urethane.jp/

●古屋民雄(ふるや・たみお)氏…1949年、山梨県生まれ。

1968年、地元の工業高校を卒業後に本田技研工業へ入社。

3年後、商人を志して同社を退職するも、再び入社。以後約30年間、研究職に従事。

1999年にプロト技研を立ちあげる。同時に代表取締役に就任し、現在に至る。

●株式会社プロト技研

〒370-0613 群馬県邑楽郡邑楽町狸塚1117番地

TEL:0276(60)5322

URL: http://www.e-urethane.jp/

●古屋民雄(ふるや・たみお)氏…1949年、山梨県生まれ。

1968年、地元の工業高校を卒業後に本田技研工業へ入社。

3年後、商人を志して同社を退職するも、再び入社。以後約30年間、研究職に従事。

1999年にプロト技研を立ちあげる。同時に代表取締役に就任し、現在に至る。

●株式会社プロト技研

〒370-0613 群馬県邑楽郡邑楽町狸塚1117番地

TEL:0276(60)5322

URL: http://www.e-urethane.jp/