クラウド化・ビッグデータ時代の今、国内のデータセンターなど情報インフラの整備は急務だ。

今年1月に完成した国内最高性能の「新潟・長岡データセンター」はこの状況を打開し、かつ自然エネルギーの利用・地方創生をも掲げて誕生した。

今回はそれを運営する

株式会社データドック代表取締役社長宇佐美浩一氏に伺った。

株式会社データドック 代表取締役社長

宇佐美浩一氏

今後ビッグデータ時代に全く対応できていない日本

「初めて訪れた長岡の印象は『ハイカラな町』というものでした。新幹線も停車する長岡駅の前は大規模なアーケードが貫いていて、市内の幹線道路では消雪パイプが水を撒いて雪が積もらないようにしてある。よくある地方都市のイメージとは異なる、活気のある町という感じを受けましたね」と宇佐美社長はその第一印象を語る。

新潟県中越地方の中心都市、長岡。人口27万人を超える新潟第2の都市だ。

平成の大合併により、本来内陸のみだった市域は西北部で日本海に接し、また山古志地区などの山間部も抱える巨大なものになった。

この町に国内最高性能の「新潟・長岡データセンター」が完成したのは今年2018年1月。

このデータセンターを運営しているのが株式会社データドックだ。

同社の宇佐美代表取締役社長に、なぜ長岡に建設を決めたのか、そこから話を伺った。

「発端は、日本に今あるデータセンターではこれからのビッグデータ時代に全く対応できない、という危機感からでした」

国内のデータセンターは2017年末の段階で延床面積205万平方メートルを超えており、今後2022年までに239万平方メートルにまで増大すると予想されている(IDC japan調べ)。

クラウドサービスが一般化してきている現在、こういった大規模データセンターは日本のみならず世界各国で必要とされ、建設が続いている。

進捗著しいのはアメリカや中国で、特にAmazonやGoogleを抱えるアメリカには世界中の巨大データセンターの半数近くが集中していると言われる。

高性能データセンターにかかる莫大な電力や建設コストが問題

「他方、日本ではそのほとんどがデータセンター専用施設ではなく通信会社などの施設の一部を使ったもので、しかも老朽化が激しい。

ビッグデータの運用が叫ばれている昨今の情勢において、それに対応し得るITインフラが日本に整っていないのは危機的な状態と言わざるを得ません」(宇佐美社長)

データセンターの運用で重要となるのが電力だ。

サーバーが使用する電力もさることながら、サーバー冷却のために常時空調を作動させておく必要があり、その電力使用量は膨大だ。

またサーバー自体の重さも考慮に入れなければならない。

高機能サーバーは1平方メートルあたり1トンを超えるものもあり、専用の新設計で造られた建物でないと、床が抜けてしまう恐れがある。

高水準のデータセンターが必要ではありながら、その建設・運用にかかる莫大な先行投資に、二の足を踏む企業は多い。

それゆえ、コストパフォーマンスの低い古いデータセンターを使用せざるを得なかった。

「海外のパブリッククラウドでデータ管理をしている企業も多いわけですが、それだと何かの際にはデータを押さえられて、取り出せなくなってしまう可能性がある」と、その状況を宇佐美社長は憂慮していた。

首都圏ではなく寒冷地方で建設 省エネ効果と地方創生にも一役

「当時はインターネット広告代理店である株式会社メディックスの取締役で、社内で行われる新規事業企画コンテストの責任者を担当していました。上がってくる企画を審査し、やるべき事業なのか・どうしてやるべきなのかを日々考えていました。その中で出てきた1つの企画に興味が湧いたのです」

宇佐美社長が注目したその企画とは、データセンターを地方、特に東北や北陸などの積雪地帯に建設し、寒冷な外気と雪を使ってサーバーを冷却する、というものだった。

また発生した熱を農作物の栽培などに転用することで、効率的にエネルギーを還元することも想定している。

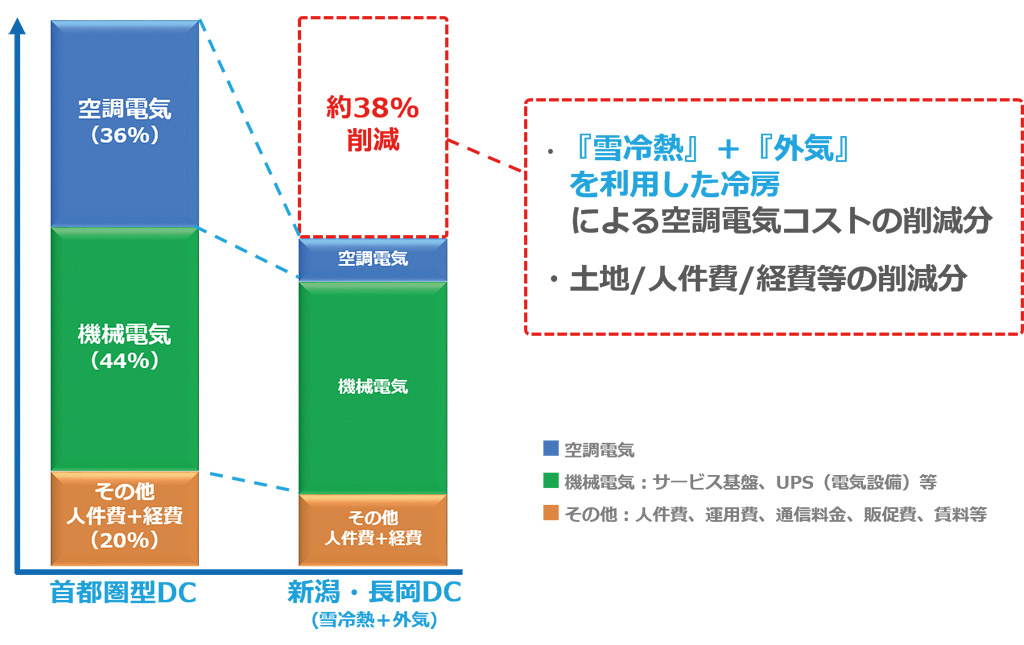

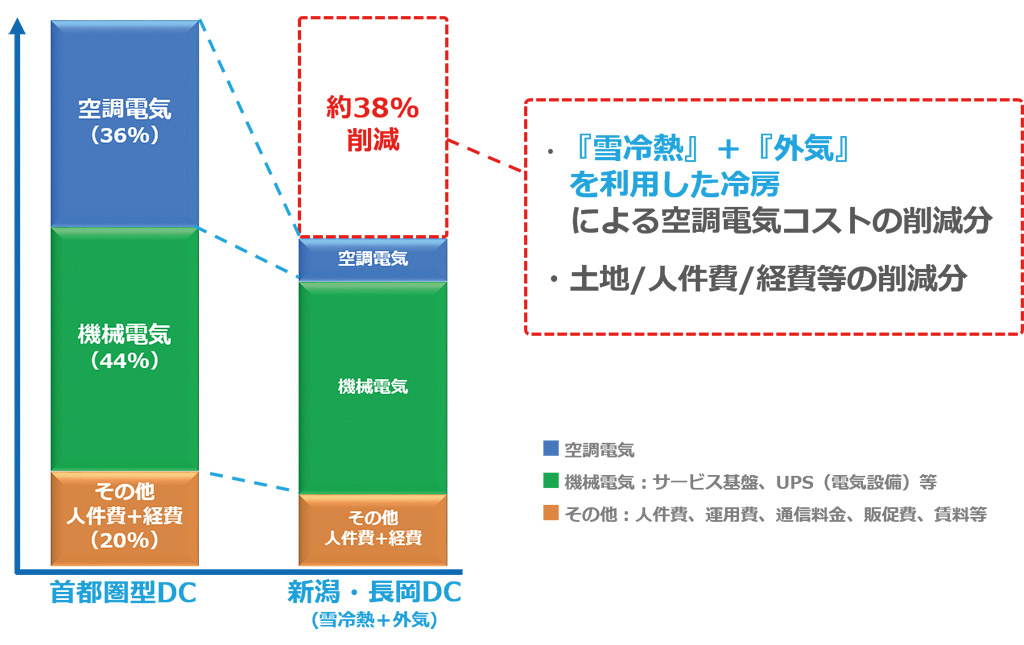

首都圏型データセンターと新潟・長岡データセンターのコスト比較

「地方に建設というのもポイントでした。

データセンターは首都圏にあることが多いのですが、それだとBCPやの課題が残る。また地方創生にも一役買うことができる。この企画は面白い、と思いました」

こうしてデータセンター建設のために新会社として株式会社データドックが誕生し、宇佐美氏がその社長に就任。早速その候補地探しに乗り出すことになる。

「寒冷な積雪地帯であることが第一ですが、しかしあまりに豪雪すぎてもよくありません。利用する企業の多くは東京にあるわけですから、東京から往来しやすい場所でなければならない。

ですので東京から新幹線で2時間以内の場所であるのが必須条件。

そしてデータのやり取りをするための、ケーブルなどのインフラが整備されている地域であることも重要な条件の1つでした。」

宇佐美社長の熱意が伝わり地域の金融機関も全面協力へ

こういった条件に合致する場所を探している中で、宇佐美社長は新潟県の泉田裕彦前知事と面会する。

「大歓迎を受けました。

IT化に積極的な泉田前知事が、新潟の活性化にも繋がるということで是非新潟県内でと申し出てくれました。それで新潟県内で候補地を探していくうちに、長岡市が相応しいと思うようになったのです」

それで訪れた長岡市だったが、当初はなかなか興味を持ってもらえなかったと言う。

長岡市は同じ新潟県内とは言え、江戸時代までは長岡藩という別の地域だった。幕末、河井継之助が藩に現れ、唯一藩で新政府軍と戦い、多数の戦死者を出し城下を燃やし尽くした北越戦争については司馬遼太郎の小説『峠』に詳しい。

「建設地として本当に長岡市が適しているのか、長岡市としてしっかりと検討させてほしい」という慎重な長岡市の反応に、宇佐美社長は打ちのめされる。

壁にぶつかってしまった宇佐美社長だったが、その壁を打ち破ったのも、また地方の力だった。

「新潟県のリーディングバンクである第四銀行が全面的にバックアップしてくれました。

そもそも、建設資金60億円のほとんどが地方銀行からの融資で集めたのですが、そこで骨を折ってくれたのが第四銀行だった。

『これは新潟県全体のプロジェクトとしてやっていきたい』と、シンジケートを作り資金調達に走り回ってくれました。担保が全くない状態でしたから、メガバンクは相手をしてくれない。だから第四銀行の担当と協力して分厚い企画書を作成しました。

第四銀行の担当は、それを抱えて幾つもの地方銀行を必死で説得して回ってくださいました」

「第四銀行さんが動くならお手伝いしましょう」と、手堅い経営で知られた第四銀行がこれほどの熱意で説得してくれている。その思いが人々の心を動かしていった。

多くの関係者に支えられ、今年1月、データセンターは無事に開所した

そして、長岡市に本店を置く金融機関がついに重い腰を上げる。

「シンジケート組成の目処がたったことで、建設に向けて一気に動き出しました。長岡市の方々にもやっと、私たちの思いが伝わって。2017年3月に着工、同年12月に竣工。明けて今年1月よりサービスを開始することができました」

氷雪と外気を利用して冷却 従来より約38%のコスト削減

完成した「新潟・長岡データセンター」は、延床面積5396平方メートル、1平方メートルあたりの床耐荷重は3トンという強固なものだ。

「氷雪と外気を利用したハイブリッド冷房システムによって年間を通じてエアコンをほぼ使用しないため、電力使用量を大幅に減らすことができました。

これは同程度のデータセンターと比べて約38%のランニングコスト削減を実現しています」

データセンターが無事に完成、サービスがスタートすると宇佐美社長に対する風向きは大きく変わった。

「企画段階ではネガティブな反応だった人たちも『本当に作れたんだ』と驚いてくれて。なかなか進まなかった商談も、実物ができてやっと具体的に進められるようになりました」

メガバンクもやっと興味を示すようになる。「『2期工事ではお願いします』と言われた時は思わず苦笑いしてしまいました」と宇佐美社長。

〝日の丸データセンター〟を山形や秋田など各地で展開も

「そもそも、昨今新設される日本のデータセンターはほとんどが海外のパブリッククラウドの要望で作られている。また、現在首都圏にある主要なデータセンターに入っているのも海外のパブリッククラウドばかりです。

データ管理を外国企業に頼るのではなく、日本企業自ら管理できることを体現する必要がある」

だからどうしても〝日の丸データセンター〟を作りたかった、と話す宇佐美社長。

今後の展開について伺った。

「今回完成したのはまだ第1期。これから始まる第2期工事では規模が更に4倍に拡大します。規模の大きさがコスト効率に繋がるので、これを積極的にアピールしていきたいですね。

それに寒冷地でデータを保管するというこのビジネスモデルを長岡市や新潟県内、そして山形や秋田など他県にも展開していきたい。

そのためには今回の方法ではフットワークが重いので、IPOも考えていますし、オペレーションノウハウを販売し、もっと多く造っていけるようにしたいですね」

今も週2日は長岡で職務に当たっているという宇佐美社長。

〝日の丸データセンター〟が日本各地に建設され、顧客のデータが守られ、活用されていく。

これからのIT立国日本の礎として今やらねばならぬこと。

宇佐美社長の目には、それがハッキリ見えている。

●

宇佐美浩一

1963年茨城生まれ。

一橋大学卒業後、1986年株式会社リクルート入社。

後、株式会社ワークスコーポレーション取締役を経て、株式会社メディックス取締役。2016年4月より株式会社データドック代表取締役社長。

●

株式会社データドック

〒940-0066

新潟県長岡市東坂之上町2-1-1三井生命長岡ビル10F(本社)

TEL:0258-34-6111

〒104-0045

東京都中央区築地5-6-4浜離宮三井ビル4F(東京支社)

TEL:03-5565-3201

●宇佐美浩一

1963年茨城生まれ。

一橋大学卒業後、1986年株式会社リクルート入社。

後、株式会社ワークスコーポレーション取締役を経て、株式会社メディックス取締役。2016年4月より株式会社データドック代表取締役社長。

●株式会社データドック

〒940-0066

新潟県長岡市東坂之上町2-1-1三井生命長岡ビル10F(本社)

TEL:0258-34-6111

〒104-0045

東京都中央区築地5-6-4浜離宮三井ビル4F(東京支社)

TEL:03-5565-3201

●宇佐美浩一

1963年茨城生まれ。

一橋大学卒業後、1986年株式会社リクルート入社。

後、株式会社ワークスコーポレーション取締役を経て、株式会社メディックス取締役。2016年4月より株式会社データドック代表取締役社長。

●株式会社データドック

〒940-0066

新潟県長岡市東坂之上町2-1-1三井生命長岡ビル10F(本社)

TEL:0258-34-6111

〒104-0045

東京都中央区築地5-6-4浜離宮三井ビル4F(東京支社)

TEL:03-5565-3201