学校と企業を行き来しながら、座学と実務訓練を長期に行う、ドイツ生まれの「

デュアルシステム」が日本の専門高校に導入されてから12年。

もともと高卒者の就職率向上と、中小企業の人材不足を解消する目的で始まったが、いまやその効果も活用法も多様化し、地域全体を巻き込んだまちおこしにも活用されている。

そこで各地で定着しはじめた、デュアルシステムの活用の実際とポイントについて実例を挙げながら紹介していく。

デュアルシステム実習に密着企画・第2弾

日本科学発展の礎を担う精密部品メーカーの人材育成とは?

◎都立六郷工科高等学校編/新妻精機株式会社

◆取材・文:富樫のぞみ

※都立六郷工科高校の過去掲載記事は

コチラ

【記者の目】

今回紹介するのは、ハイレベルな精密切削技術で知られる

新妻精機株式会社(以下、新妻精機)。難易度が極めて高い素材・形状部品試作のエキスパートだ。

手がけた部品は家電、医療、航空・宇宙と、幅広い分野における最先端機器に利用されている。

その製造の現場で、高校生たちはどのような学びを得ているのか。さっそく見てみよう。

昭和40年に大田区は下丸子で創業し、今年で52年目を迎える新妻精機。大田区に2拠点、山形県、長野県にそれぞれ1拠点ずつ工場施設を構え、町工場が数多ひしめく大田区のなかでもより大規模な組織をもつ。

卓越した精密加工技術は創業時より広く知られていたが、驚くべきはその先進性だ。

手作業による旋盤加工からパソコンで旋盤の動きを制御するNC工作機器の導入をいち早く決め、1980年代半ばにはCAD/CAMによるプログラミング制御を開始。

1990年前半には日本ではほとんど流通していなかった新しいNC工作機器である、5軸制御縦型マシニングセンタを導入している。

最新鋭の5軸制御マシニングセンタ

この5軸制御マシニングセンタのすごいところは、私たちが手にものをもって彫刻しているときに近い動きができるところにある。

従来までは前後・左右・上下の3方向に直線的に動かすことしかできなかったが、さらに手前と奥の2方向へ傾ける動きを加えることで、曲線的な動作が可能となった。

だが5軸マシニングセンタが日本で普及しはじめたのは、2000年代も後半に入ってからのことである。

動作が複雑になる分だけ、プログラミングの難易度も、機械そのものの値段も上がってしまっていたことがその理由だ。

そんなマシンを20年以上前から駆使していたというのだから、ただただ脱帽するばかりだ。名だたる企業や研究機関からの信頼も厚いというのも頷ける。

「お客さんからいただいたお金を元手に、もっといい機械を入れて良い商品をつくる。この繰り返しでうちは大きくなってきたんですよ」

こう話してくれたのは、

新妻清和社長(写真)。

実は山形県、長野県に工場を構えたのも、地方産業を元気づけたいとの思いがあってのもの。特定の者が利益を独占するのではなく、あらゆる人々が一体となり、ともに栄える。

同社の社訓である「協力共栄」の精神を表すエピソードだ。

「財布に入れたままじゃお金はただの紙ですからね。〝生モノ〟に使って始めて紙はお金になるんです。

景気に左右されないためには、そのお客さんにとってのオンリーワンにならないといけません。それには人が嫌がるもの、やらないことをすることが大事です」

1000分の1のズレも許されない精密な世界を扱う企業の生みの親は、豪放磊落。それでいて、常に働く社員たちへの心配りを忘れない。

新妻社長は創業以来変わることなく毎朝6時には出社し、夜は社員全員を見送った後に帰宅している。

新妻精機株式会社でのデュアルシステム実習例

他の追随を許さぬ部品製造技術を誇る新妻精機。

それら技術を身につけるには、社員一人ひとりの優れた素質と日々の鍛錬、そして教育制度が求められることだろう。

では教える相手が高校生である場合、果たしてどのような方針のもとカリキュラムを組んでいるのか、話を聞いた。

実習生&指導担当はこの方!

◉姫野くん(右)

◉姫野くん(右)

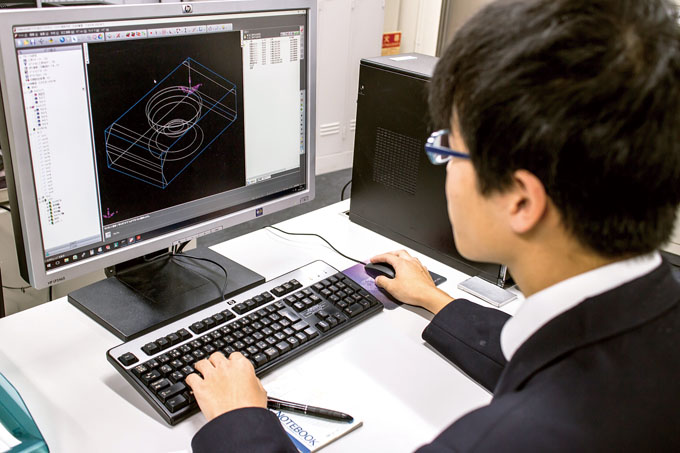

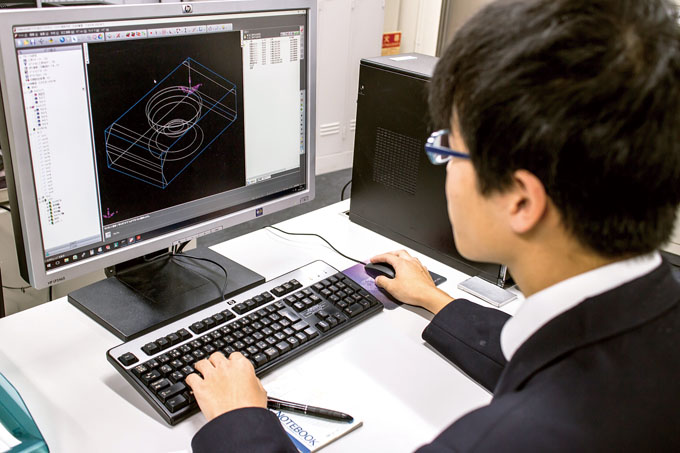

六郷工科高等学校3年生。1年次から新妻精機で実習を続けており、パソコン操作も手馴れたもの。

新妻精機で扱うようなCAD/CAMの操作は、デュアルシステムで初めて学んだということだが、現在ではより複雑な図形作成にも取り組むなど、その技術力をめきめきと伸ばしている。

卒業後は同社への就職を希望しているとのことだ。

◉指導担当/黒山さん(左)

姫野君の指導にあたる黒山さんは、入社10年目のベテランCAD/CAMプログラマー。

現在はCAMを利用したNC工作機器の動作制御を中心に担当。姫野君にとって憧れの先輩だ。

【タイムスケジュール】

8時 朝礼

8時15分 作業開始

12時 昼休み

昼休みにはお弁当を持ち込むほか、先輩社員と外食に出向くこともあるそうだ。

13時 作業再開

作業カリキュラムはCAD/CAMを用いてのプログラミングが中心。この日は午前中から取り組んでいたプログラムの課題に挑戦していた。

適時休憩を挟みつつ、集中してパソコンに向かう。

プログラミングの様子

17時 作業終了

長時間デスクワークを続けていると想像以上に体力を消耗するものだが、姫野君の表情からは疲れは感じられない。

着実に技術を身につけているという充足感が、パワーの源なのだろう。

【実習カリキュラム】

実習が行われていたのは、CAD/CAM専門部署のために用意されたフロアの一角。パソコンがズラリと並ぶその風景は、IT企業さながら。

昔ながらの町工場というイメージは大きく覆された。

「創業した当初はこんな綺麗なわけじゃなくってね。若い人には想像できないかも分からないけど、昔は紐を引っ張って機械を動かしたり、天井にレールをしいて、書類箱を走らせたりしたものだよ」と新妻社長は笑う。

CAD/CAM専用部署フロアー

実習生の指導にあたるプログラムチームの皆さん

新妻精機の根幹技術は、マシニングセンタを利用した精密加工。マシニングセンタを動かすためのプログラム能力は、同社で働く上で必須のものだ。

そのため入社後には数カ月かけて、CAD/CAMを使った基本的なプログラミングを覚えることになる。

デュアルシステムの実習生も同様で、この新入社員向けのカリキュラムをベースに、実習生の習得度や興味にあわせて内容を決めているという。

姫野君の場合だが、CAD/CAMを操作することはもちろん、プログラミングも初めて。

パソコンを操作したことはあったというが、決してずば抜けて使いこなすことができるというわけではなかったという。

学校の授業でもCAD/CAMのプログラミングは扱わないため、ゼロから学ぶこととなった。

1年次の実習では、CAD/CAMの操作方法から始まり、線の引き方、マウスやキーボードの操作、縮尺の計算方法と覚えていき、丸や三角といった単純な図形を描いていく。

そうして一つずつ課題をこなし、3年次の現在では、より複雑な三次元の図形もプログラムできるようになった。

さらに今年の実習前には基礎製図検定を受検し、見事合格することができた。

「CADやCAMの操作はとても難しかったですが、少しずつできることが増えてくるにつれて楽しく感じるようになりました」と姫野君は話す。

まだまだ失敗も多く、技術としては未熟だと本人は謙遜するがとんでもない。3年間のうち最長1カ月程度と限られた実習期間の中での成長ぶりに、目をみはるばかりだ。

本人の素質と、同社の新人教育の指導力の高さあってのものなのだろう。

姫野君を急成長させた新人教育のカリキュラムの原形がつくられたのは16年ほど前。

山形県に工場を新設するにあたって作成したマニュアルをもとに、社員が少しずつ改良してつくりあげたものだという。

「そのマニュアルに沿って教育を受けた社員が、次に新人教育を担当する際に手を入れて、その時に教わった社員がまた手を入れて……。

そうして内容もより分かりやすく、洗練されたものへと変わっていきました」と、案内を務めてくれた統括部長の高木氏は話す。

「入社1年目は学び、2年目に教える。この流れをワンセットにすることで、若い社員たちの成長速度が非常に速くなったと感じています。

若い社員同士がコミュニケーションをとる良いきっかけにもなりますし、新入社員の離職防止にも繋がっているのではないでしょうか」

マニュアル作成というのは、実に気骨が折れるものだ。できることならつくらずに済ませてしまいたいという方もきっと少なくないだろう。

教育担当も決まっているし、わざわざマニュアルをつくるよりも口で言った方がずっと早い。

だが、一度教え方を文章に書き起こすことで、あいまいになっていた知識やノウハウは明瞭になり、やがてその記録そのものが会社の財産となるのだと新妻精機の例を見て思う。

大仰なマニュアル作成は不要である。まずは日々の業務の中で気づいた、瑣末な事柄を記録していくことから始めてみてはいかがだろうか。

社員旅行では山形県にある同社工場を訪問!

新妻精機株式会社を選んだ理由を実習生にインタビュー

〈姫野君〉

もともと家族が美術関係の仕事や学校に通っているということもあって、将来はモノづくりに携わりたいと幼心に考えていました。

パソコンにも興味があり、いつかは使いこなしたいと思っていたので、新妻精機さんでの実習は毎回本当に楽しみでした。

基礎製図検定に合格できたのも、新妻精機さんでプログラミングや製図の基本を教えてもらったからだと思っています。

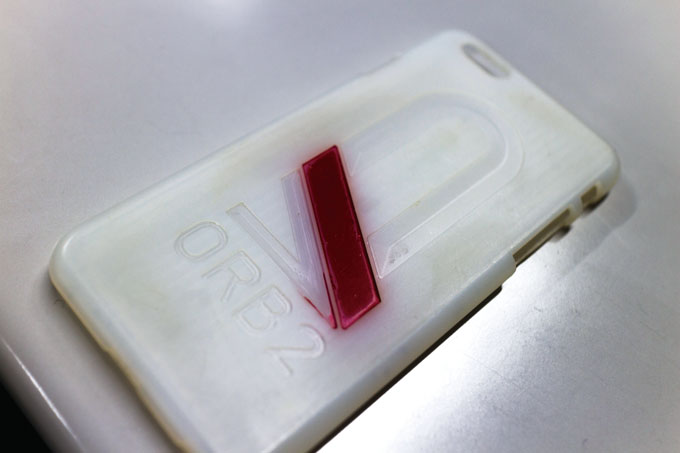

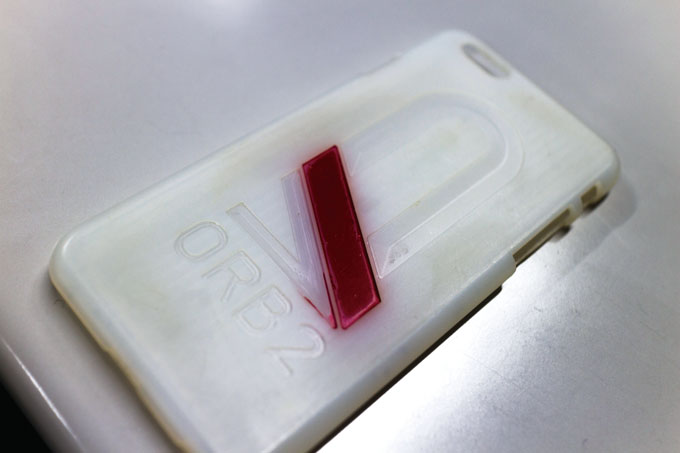

3年間の実習の中では、本当に沢山のことを教えていただきました。なかでも一番の思い出は、2年生の時にスマートフォンのケースを製作したことです。

手持ちのスマートフォンにあわせてケースをつくるということで、スマートフォンの計測からデザインまで全て僕が手掛けました。

ですが肝心のプログラミングは失敗続きで、何回シミュレーションしてもデザインどおりの形状になりません。

僕のスマートフォンは四辺が丸みを帯びているので、ほんのわずかにでも角度があわないと、ケースを装着することができなかったり、すぐにとれてしまったり……。

黒山さんや先輩方と一緒に試作を繰り返して、ようやく完成したのがこのスマートフォンのケースです(写真)。

素材がプラスチックなので、割れたり壊れたりしないように普段遣いはしていませんが、いつも持ち歩いています。

将来は新妻精機さんでCAD/CAMプログラマーとして働いて、仕事もこなせて、信頼してもらえる人になりたいです。

【新妻精機株式会社】

【新妻精機株式会社】

〒146-0092 東京都大田区下丸子2-29-8

TEL 03-3759-7123

http://www.niizuma.co.jp/

本社のマシニングセンタ(左)と、アサヒニイヅマ工場

◆2017年2月号の記事より◆

WEBでは公開されていない記事や情報満載の雑誌版は毎号500円!

学校と企業を行き来しながら、座学と実務訓練を長期に行う、ドイツ生まれの「デュアルシステム」が日本の専門高校に導入されてから12年。

もともと高卒者の就職率向上と、中小企業の人材不足を解消する目的で始まったが、いまやその効果も活用法も多様化し、地域全体を巻き込んだまちおこしにも活用されている。

そこで各地で定着しはじめた、デュアルシステムの活用の実際とポイントについて実例を挙げながら紹介していく。

学校と企業を行き来しながら、座学と実務訓練を長期に行う、ドイツ生まれの「デュアルシステム」が日本の専門高校に導入されてから12年。

もともと高卒者の就職率向上と、中小企業の人材不足を解消する目的で始まったが、いまやその効果も活用法も多様化し、地域全体を巻き込んだまちおこしにも活用されている。

そこで各地で定着しはじめた、デュアルシステムの活用の実際とポイントについて実例を挙げながら紹介していく。

最新鋭の5軸制御マシニングセンタ

この5軸制御マシニングセンタのすごいところは、私たちが手にものをもって彫刻しているときに近い動きができるところにある。

従来までは前後・左右・上下の3方向に直線的に動かすことしかできなかったが、さらに手前と奥の2方向へ傾ける動きを加えることで、曲線的な動作が可能となった。

だが5軸マシニングセンタが日本で普及しはじめたのは、2000年代も後半に入ってからのことである。

動作が複雑になる分だけ、プログラミングの難易度も、機械そのものの値段も上がってしまっていたことがその理由だ。

そんなマシンを20年以上前から駆使していたというのだから、ただただ脱帽するばかりだ。名だたる企業や研究機関からの信頼も厚いというのも頷ける。

「お客さんからいただいたお金を元手に、もっといい機械を入れて良い商品をつくる。この繰り返しでうちは大きくなってきたんですよ」

こう話してくれたのは、新妻清和社長(写真)。

最新鋭の5軸制御マシニングセンタ

この5軸制御マシニングセンタのすごいところは、私たちが手にものをもって彫刻しているときに近い動きができるところにある。

従来までは前後・左右・上下の3方向に直線的に動かすことしかできなかったが、さらに手前と奥の2方向へ傾ける動きを加えることで、曲線的な動作が可能となった。

だが5軸マシニングセンタが日本で普及しはじめたのは、2000年代も後半に入ってからのことである。

動作が複雑になる分だけ、プログラミングの難易度も、機械そのものの値段も上がってしまっていたことがその理由だ。

そんなマシンを20年以上前から駆使していたというのだから、ただただ脱帽するばかりだ。名だたる企業や研究機関からの信頼も厚いというのも頷ける。

「お客さんからいただいたお金を元手に、もっといい機械を入れて良い商品をつくる。この繰り返しでうちは大きくなってきたんですよ」

こう話してくれたのは、新妻清和社長(写真)。

実は山形県、長野県に工場を構えたのも、地方産業を元気づけたいとの思いがあってのもの。特定の者が利益を独占するのではなく、あらゆる人々が一体となり、ともに栄える。

同社の社訓である「協力共栄」の精神を表すエピソードだ。

「財布に入れたままじゃお金はただの紙ですからね。〝生モノ〟に使って始めて紙はお金になるんです。

景気に左右されないためには、そのお客さんにとってのオンリーワンにならないといけません。それには人が嫌がるもの、やらないことをすることが大事です」

1000分の1のズレも許されない精密な世界を扱う企業の生みの親は、豪放磊落。それでいて、常に働く社員たちへの心配りを忘れない。

新妻社長は創業以来変わることなく毎朝6時には出社し、夜は社員全員を見送った後に帰宅している。

実は山形県、長野県に工場を構えたのも、地方産業を元気づけたいとの思いがあってのもの。特定の者が利益を独占するのではなく、あらゆる人々が一体となり、ともに栄える。

同社の社訓である「協力共栄」の精神を表すエピソードだ。

「財布に入れたままじゃお金はただの紙ですからね。〝生モノ〟に使って始めて紙はお金になるんです。

景気に左右されないためには、そのお客さんにとってのオンリーワンにならないといけません。それには人が嫌がるもの、やらないことをすることが大事です」

1000分の1のズレも許されない精密な世界を扱う企業の生みの親は、豪放磊落。それでいて、常に働く社員たちへの心配りを忘れない。

新妻社長は創業以来変わることなく毎朝6時には出社し、夜は社員全員を見送った後に帰宅している。

◉姫野くん(右)

六郷工科高等学校3年生。1年次から新妻精機で実習を続けており、パソコン操作も手馴れたもの。

新妻精機で扱うようなCAD/CAMの操作は、デュアルシステムで初めて学んだということだが、現在ではより複雑な図形作成にも取り組むなど、その技術力をめきめきと伸ばしている。

卒業後は同社への就職を希望しているとのことだ。

◉指導担当/黒山さん(左)

姫野君の指導にあたる黒山さんは、入社10年目のベテランCAD/CAMプログラマー。

現在はCAMを利用したNC工作機器の動作制御を中心に担当。姫野君にとって憧れの先輩だ。

◉姫野くん(右)

六郷工科高等学校3年生。1年次から新妻精機で実習を続けており、パソコン操作も手馴れたもの。

新妻精機で扱うようなCAD/CAMの操作は、デュアルシステムで初めて学んだということだが、現在ではより複雑な図形作成にも取り組むなど、その技術力をめきめきと伸ばしている。

卒業後は同社への就職を希望しているとのことだ。

◉指導担当/黒山さん(左)

姫野君の指導にあたる黒山さんは、入社10年目のベテランCAD/CAMプログラマー。

現在はCAMを利用したNC工作機器の動作制御を中心に担当。姫野君にとって憧れの先輩だ。

プログラミングの様子

17時 作業終了

長時間デスクワークを続けていると想像以上に体力を消耗するものだが、姫野君の表情からは疲れは感じられない。

着実に技術を身につけているという充足感が、パワーの源なのだろう。

プログラミングの様子

17時 作業終了

長時間デスクワークを続けていると想像以上に体力を消耗するものだが、姫野君の表情からは疲れは感じられない。

着実に技術を身につけているという充足感が、パワーの源なのだろう。

CAD/CAM専用部署フロアー

CAD/CAM専用部署フロアー

実習生の指導にあたるプログラムチームの皆さん

新妻精機の根幹技術は、マシニングセンタを利用した精密加工。マシニングセンタを動かすためのプログラム能力は、同社で働く上で必須のものだ。

そのため入社後には数カ月かけて、CAD/CAMを使った基本的なプログラミングを覚えることになる。

デュアルシステムの実習生も同様で、この新入社員向けのカリキュラムをベースに、実習生の習得度や興味にあわせて内容を決めているという。

姫野君の場合だが、CAD/CAMを操作することはもちろん、プログラミングも初めて。

パソコンを操作したことはあったというが、決してずば抜けて使いこなすことができるというわけではなかったという。

学校の授業でもCAD/CAMのプログラミングは扱わないため、ゼロから学ぶこととなった。

1年次の実習では、CAD/CAMの操作方法から始まり、線の引き方、マウスやキーボードの操作、縮尺の計算方法と覚えていき、丸や三角といった単純な図形を描いていく。

そうして一つずつ課題をこなし、3年次の現在では、より複雑な三次元の図形もプログラムできるようになった。

さらに今年の実習前には基礎製図検定を受検し、見事合格することができた。

「CADやCAMの操作はとても難しかったですが、少しずつできることが増えてくるにつれて楽しく感じるようになりました」と姫野君は話す。

まだまだ失敗も多く、技術としては未熟だと本人は謙遜するがとんでもない。3年間のうち最長1カ月程度と限られた実習期間の中での成長ぶりに、目をみはるばかりだ。

本人の素質と、同社の新人教育の指導力の高さあってのものなのだろう。

姫野君を急成長させた新人教育のカリキュラムの原形がつくられたのは16年ほど前。

山形県に工場を新設するにあたって作成したマニュアルをもとに、社員が少しずつ改良してつくりあげたものだという。

「そのマニュアルに沿って教育を受けた社員が、次に新人教育を担当する際に手を入れて、その時に教わった社員がまた手を入れて……。

そうして内容もより分かりやすく、洗練されたものへと変わっていきました」と、案内を務めてくれた統括部長の高木氏は話す。

「入社1年目は学び、2年目に教える。この流れをワンセットにすることで、若い社員たちの成長速度が非常に速くなったと感じています。

若い社員同士がコミュニケーションをとる良いきっかけにもなりますし、新入社員の離職防止にも繋がっているのではないでしょうか」

マニュアル作成というのは、実に気骨が折れるものだ。できることならつくらずに済ませてしまいたいという方もきっと少なくないだろう。

教育担当も決まっているし、わざわざマニュアルをつくるよりも口で言った方がずっと早い。

だが、一度教え方を文章に書き起こすことで、あいまいになっていた知識やノウハウは明瞭になり、やがてその記録そのものが会社の財産となるのだと新妻精機の例を見て思う。

大仰なマニュアル作成は不要である。まずは日々の業務の中で気づいた、瑣末な事柄を記録していくことから始めてみてはいかがだろうか。

実習生の指導にあたるプログラムチームの皆さん

新妻精機の根幹技術は、マシニングセンタを利用した精密加工。マシニングセンタを動かすためのプログラム能力は、同社で働く上で必須のものだ。

そのため入社後には数カ月かけて、CAD/CAMを使った基本的なプログラミングを覚えることになる。

デュアルシステムの実習生も同様で、この新入社員向けのカリキュラムをベースに、実習生の習得度や興味にあわせて内容を決めているという。

姫野君の場合だが、CAD/CAMを操作することはもちろん、プログラミングも初めて。

パソコンを操作したことはあったというが、決してずば抜けて使いこなすことができるというわけではなかったという。

学校の授業でもCAD/CAMのプログラミングは扱わないため、ゼロから学ぶこととなった。

1年次の実習では、CAD/CAMの操作方法から始まり、線の引き方、マウスやキーボードの操作、縮尺の計算方法と覚えていき、丸や三角といった単純な図形を描いていく。

そうして一つずつ課題をこなし、3年次の現在では、より複雑な三次元の図形もプログラムできるようになった。

さらに今年の実習前には基礎製図検定を受検し、見事合格することができた。

「CADやCAMの操作はとても難しかったですが、少しずつできることが増えてくるにつれて楽しく感じるようになりました」と姫野君は話す。

まだまだ失敗も多く、技術としては未熟だと本人は謙遜するがとんでもない。3年間のうち最長1カ月程度と限られた実習期間の中での成長ぶりに、目をみはるばかりだ。

本人の素質と、同社の新人教育の指導力の高さあってのものなのだろう。

姫野君を急成長させた新人教育のカリキュラムの原形がつくられたのは16年ほど前。

山形県に工場を新設するにあたって作成したマニュアルをもとに、社員が少しずつ改良してつくりあげたものだという。

「そのマニュアルに沿って教育を受けた社員が、次に新人教育を担当する際に手を入れて、その時に教わった社員がまた手を入れて……。

そうして内容もより分かりやすく、洗練されたものへと変わっていきました」と、案内を務めてくれた統括部長の高木氏は話す。

「入社1年目は学び、2年目に教える。この流れをワンセットにすることで、若い社員たちの成長速度が非常に速くなったと感じています。

若い社員同士がコミュニケーションをとる良いきっかけにもなりますし、新入社員の離職防止にも繋がっているのではないでしょうか」

マニュアル作成というのは、実に気骨が折れるものだ。できることならつくらずに済ませてしまいたいという方もきっと少なくないだろう。

教育担当も決まっているし、わざわざマニュアルをつくるよりも口で言った方がずっと早い。

だが、一度教え方を文章に書き起こすことで、あいまいになっていた知識やノウハウは明瞭になり、やがてその記録そのものが会社の財産となるのだと新妻精機の例を見て思う。

大仰なマニュアル作成は不要である。まずは日々の業務の中で気づいた、瑣末な事柄を記録していくことから始めてみてはいかがだろうか。

社員旅行では山形県にある同社工場を訪問!

社員旅行では山形県にある同社工場を訪問!

黒山さんや先輩方と一緒に試作を繰り返して、ようやく完成したのがこのスマートフォンのケースです(写真)。

素材がプラスチックなので、割れたり壊れたりしないように普段遣いはしていませんが、いつも持ち歩いています。

将来は新妻精機さんでCAD/CAMプログラマーとして働いて、仕事もこなせて、信頼してもらえる人になりたいです。

黒山さんや先輩方と一緒に試作を繰り返して、ようやく完成したのがこのスマートフォンのケースです(写真)。

素材がプラスチックなので、割れたり壊れたりしないように普段遣いはしていませんが、いつも持ち歩いています。

将来は新妻精機さんでCAD/CAMプログラマーとして働いて、仕事もこなせて、信頼してもらえる人になりたいです。

【新妻精機株式会社】

〒146-0092 東京都大田区下丸子2-29-8

TEL 03-3759-7123

http://www.niizuma.co.jp/

【新妻精機株式会社】

〒146-0092 東京都大田区下丸子2-29-8

TEL 03-3759-7123

http://www.niizuma.co.jp/

本社のマシニングセンタ(左)と、アサヒニイヅマ工場

◆2017年2月号の記事より◆

本社のマシニングセンタ(左)と、アサヒニイヅマ工場

◆2017年2月号の記事より◆