最近のスタートアップ環境については、様々な支援機能の拡充により、人、モノ、金の経営資源の調達は容易になり、起業自体のハードルは下がったと言える。しかし、起業後に存続するのが難しいという事実は変わらない。よく言われるのが、5年後の生存率が15%でしかないという数字だ。起業家が成功するためには、やはり背後から支えてくれるよき相談相手の存在が欠かせない。

そこで、自ら起業とその後の事業成長を複数、かつハイレベルで経験し、後進を導くメンターの存在が重要視され始めている。

そもそもメンターとは何か、メンターの役割、メンターはどのように見つければ良いのか?そんな問いに答えるため、社会起業家のインキュベーションを行うGOB-IPが主催し、メンターの在り方について徹底的に議論するイベントが開催された(「新規事業を育てるメンターとは」8月10日於ちよだプラットフォーム)。

最近のスタートアップ環境については、様々な支援機能の拡充により、人、モノ、金の経営資源の調達は容易になり、起業自体のハードルは下がったと言える。しかし、起業後に存続するのが難しいという事実は変わらない。よく言われるのが、5年後の生存率が15%でしかないという数字だ。起業家が成功するためには、やはり背後から支えてくれるよき相談相手の存在が欠かせない。

そこで、自ら起業とその後の事業成長を複数、かつハイレベルで経験し、後進を導くメンターの存在が重要視され始めている。

そもそもメンターとは何か、メンターの役割、メンターはどのように見つければ良いのか?そんな問いに答えるため、社会起業家のインキュベーションを行うGOB-IPが主催し、メンターの在り方について徹底的に議論するイベントが開催された(「新規事業を育てるメンターとは」8月10日於ちよだプラットフォーム)。

登壇したのは、山口高弘氏、山中哲男氏。そして、櫻井亮氏が全体ファシリテートを行った。山口氏は、GOB-IP社の代表であるが、ボクサーからインキュベーション事業家へ転身し、目下多数のメンティーを抱え支援している。ゲストの山中氏は、飲食業の立ち上げを行い、売却後、米国にわたり、現地での日本企業支援のコンサルティングを行った経験を持つ。現在では100社以上のスタートアップのメンタリングを行っている。櫻井氏は、GOB -IPの共同代表を務める傍ら、デンマーク発のデザインファームの日本代表を担い、かつ、飲食店経営とメンタリングを両立させている。

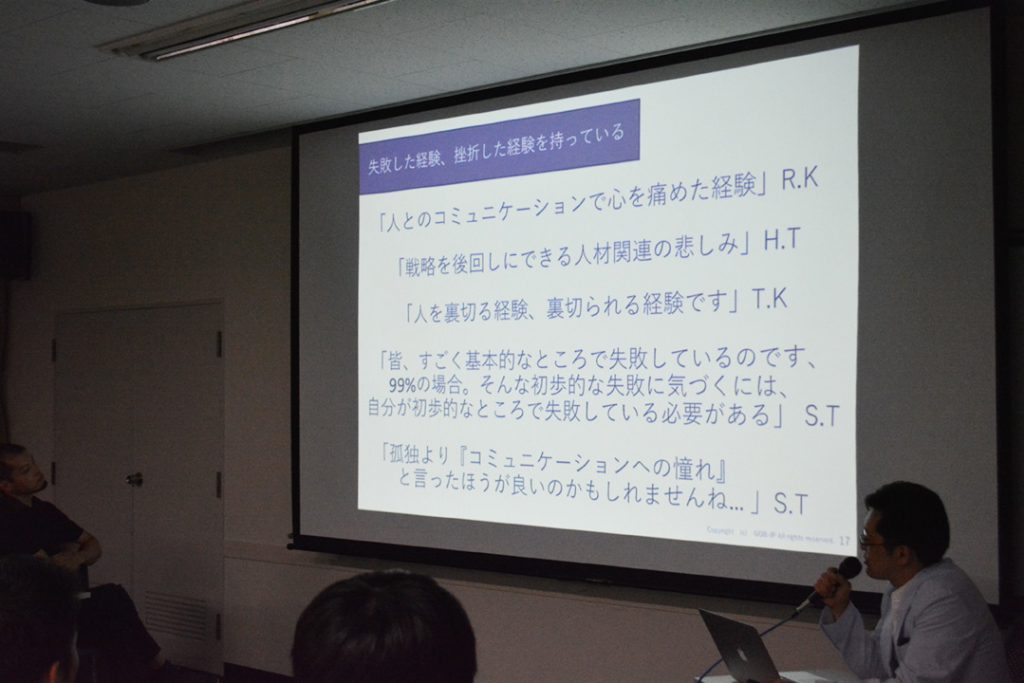

最近スタートアップコミュニティ界隈で、よく耳にするようになったメンターという存在であるが、全体像としてはぼんやりしていてよくわからないといった方が多いのではないだろうか。そこで、まず初めに櫻井氏がメンター諸氏に聞いてまとめたアンケートの公表内容からメンター像を浮かび上がらせてみたい。

登壇したのは、山口高弘氏、山中哲男氏。そして、櫻井亮氏が全体ファシリテートを行った。山口氏は、GOB-IP社の代表であるが、ボクサーからインキュベーション事業家へ転身し、目下多数のメンティーを抱え支援している。ゲストの山中氏は、飲食業の立ち上げを行い、売却後、米国にわたり、現地での日本企業支援のコンサルティングを行った経験を持つ。現在では100社以上のスタートアップのメンタリングを行っている。櫻井氏は、GOB -IPの共同代表を務める傍ら、デンマーク発のデザインファームの日本代表を担い、かつ、飲食店経営とメンタリングを両立させている。

最近スタートアップコミュニティ界隈で、よく耳にするようになったメンターという存在であるが、全体像としてはぼんやりしていてよくわからないといった方が多いのではないだろうか。そこで、まず初めに櫻井氏がメンター諸氏に聞いてまとめたアンケートの公表内容からメンター像を浮かび上がらせてみたい。

アンケート対象は20名のメンターの実績がある面々。大まかなプロフィールとしては、一人当たりのメンティーの数は1~10人が8割だという。自身の起業については、メンターがいて、相談を受けた人が全体の75%に上っている。そういったメンター諸氏のメンターについてのとらえ方は大体次のようなものだ。

アンケート対象は20名のメンターの実績がある面々。大まかなプロフィールとしては、一人当たりのメンティーの数は1~10人が8割だという。自身の起業については、メンターがいて、相談を受けた人が全体の75%に上っている。そういったメンター諸氏のメンターについてのとらえ方は大体次のようなものだ。

メンター像が少し見えてきたところで、イベントでは、メンター特有の役割を深く掘り下げていく時間となった。ここで山口氏の培ったメンター観を紹介したい。彼によるとボクサー時代に受けたコーチからの指導と、起業時代に2人の師匠に師事した体験から得たものが大きいという。

山口氏にとっての最初のメンターは、名伯楽と呼ばれたメキシコ人コーチだ。複数の世界チャンピオンのコーチをした実績を持ち、通常は自分のレベルでは受けていただけないが、熱心にお願いしてコーチを引き受けてもらったという。

コーチは「ボクシングに全身全霊をささげる奴しか教えない」と、激しいコミットメントを要求してきたという。ただ、教えることは基本動作のみ。基本動作の軸が少しでもずれると、そこを徹底的に修正していくといった指導方法だ。山口氏としては、基本以外にも何か戦略的、戦術的に通用するフレームワークのようなものを教えてもらうことを大いに期待していたが、コーチの教え方はまったく違った。

コーチは、「ボクシングは人それぞれ違う、お前はお前だ」ということで、個別の人格や身体特性に合わせて完全にカスタマイズして指導してくれたという。

メンター像が少し見えてきたところで、イベントでは、メンター特有の役割を深く掘り下げていく時間となった。ここで山口氏の培ったメンター観を紹介したい。彼によるとボクサー時代に受けたコーチからの指導と、起業時代に2人の師匠に師事した体験から得たものが大きいという。

山口氏にとっての最初のメンターは、名伯楽と呼ばれたメキシコ人コーチだ。複数の世界チャンピオンのコーチをした実績を持ち、通常は自分のレベルでは受けていただけないが、熱心にお願いしてコーチを引き受けてもらったという。

コーチは「ボクシングに全身全霊をささげる奴しか教えない」と、激しいコミットメントを要求してきたという。ただ、教えることは基本動作のみ。基本動作の軸が少しでもずれると、そこを徹底的に修正していくといった指導方法だ。山口氏としては、基本以外にも何か戦略的、戦術的に通用するフレームワークのようなものを教えてもらうことを大いに期待していたが、コーチの教え方はまったく違った。

コーチは、「ボクシングは人それぞれ違う、お前はお前だ」ということで、個別の人格や身体特性に合わせて完全にカスタマイズして指導してくれたという。

山口「いただいた考え方は独特でした。例えば、スポーツでパフォーマンスを上げる手法として、「ゾーンに入る」という言葉があります。一般的には心体技のコンディションがよくなり集中して、あらゆるものが自分でコントロールできるようになる状態という定義ですが、まったく違っていました。

自分と環境の区別がなくなり、環境と完全に調和した世界がゾーンだというのです。自分がこう打つと、相手がこう打ってくるので、さらにこう打つという自分も相手も同一の環境にある中で相手の動きが読めてくるといった世界、これがゾーンだと言います。

つまり、ゾーンに入るためには、自身のコンディションを最高値に高める努力をして、ある時そうなるというとらえ方ではなく、環境と完全に調和してしまうという方法であれば、つねにゾーンに入っている状態だと言えます。このようなゾーンの在り方であれば、たとえ自分の状態に波があったとしても、あらゆる状況に対応が可能になるのです」

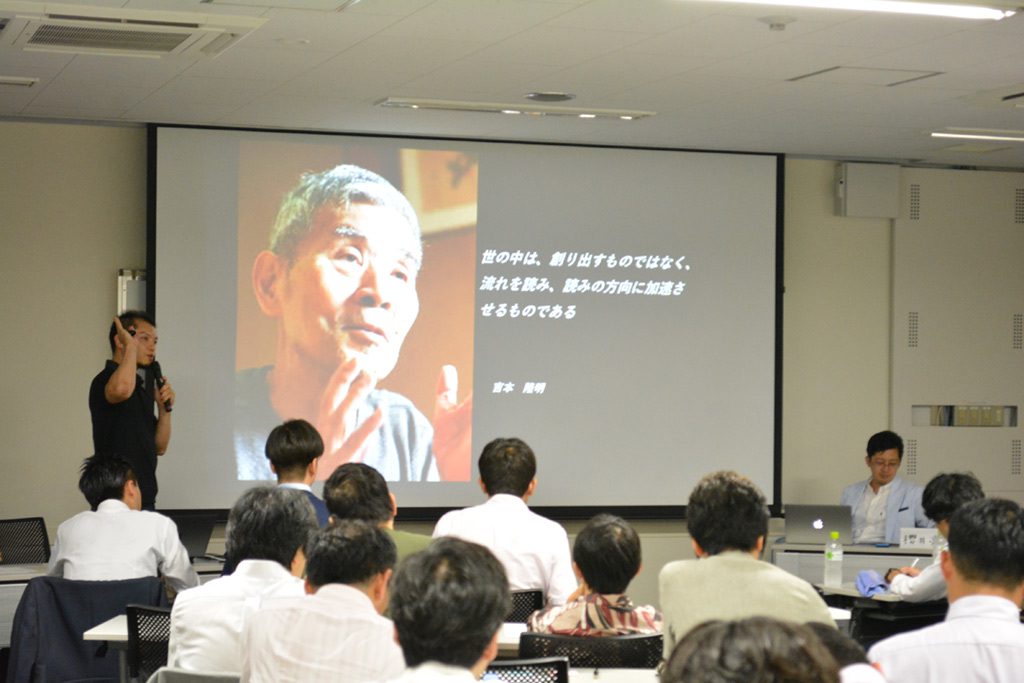

さらに、大きな影響を受けたのがビジネスの世界の先達者ではなく、哲学者・評論家の吉本隆明氏であるというのも独特だ。直接事業を指導いただいたということではなく、生前にやり取りさせていただく中で大きな影響を受けた。クリティカルな思考方法を研ぎ澄ましながら、普遍的、調和的な解の導き出し方に影響を受けた。

山口「いただいた考え方は独特でした。例えば、スポーツでパフォーマンスを上げる手法として、「ゾーンに入る」という言葉があります。一般的には心体技のコンディションがよくなり集中して、あらゆるものが自分でコントロールできるようになる状態という定義ですが、まったく違っていました。

自分と環境の区別がなくなり、環境と完全に調和した世界がゾーンだというのです。自分がこう打つと、相手がこう打ってくるので、さらにこう打つという自分も相手も同一の環境にある中で相手の動きが読めてくるといった世界、これがゾーンだと言います。

つまり、ゾーンに入るためには、自身のコンディションを最高値に高める努力をして、ある時そうなるというとらえ方ではなく、環境と完全に調和してしまうという方法であれば、つねにゾーンに入っている状態だと言えます。このようなゾーンの在り方であれば、たとえ自分の状態に波があったとしても、あらゆる状況に対応が可能になるのです」

さらに、大きな影響を受けたのがビジネスの世界の先達者ではなく、哲学者・評論家の吉本隆明氏であるというのも独特だ。直接事業を指導いただいたということではなく、生前にやり取りさせていただく中で大きな影響を受けた。クリティカルな思考方法を研ぎ澄ましながら、普遍的、調和的な解の導き出し方に影響を受けた。

山口「吉本先生にお話をさせていただいたときのことです。あなたが考えていることは、時間空間を超えて成立するのかと言われました。例えば不倫は良くないという話をすると、お前それは江戸時代だったら通用するのか。アフリカ人(一夫多妻制の国がある)に話したら納得するのかと、言われます。その時、その場所でしか通用しないものは考えが浅いと。

また、当時は若気の至りで、新しい世の中を自分が作るんだなどと考えていたのですが、先生は、たかだかひとりの起業家が世の中の流れなんて変えられるようなものではないと言います。世の中の流れの中で、自分がいいと思うものを見つけ、自分らしさを保ちながらその流れを走者として加速していくことしかできない。だから、すでに動いていているエコシステムの中にどのように自分を適合させていくかが重要なのだと」

二人の影響を受けた経験を経て、山口氏が到達したメンター観は、メンティーの自我と、それを取り巻く環境をどう調和させるかがメンターの役割として重要というものだ。メンティーはどうしても、自分がこうありたいという世界に拘ってしまう、その独りよがりのこだわりをどんどん無くしていって、閉じていた世界と、外のマーケットと調和させることによって、メンティーが実現したい価値観を昇華させながら、ビジネスが成立するように導いていく。

山口氏は、そういったときに、過去の解釈、今集中すべき課題、将来への指針を自ら鏡となって写し出し、今自分がやるべきことを見せてくれる。これがメンターの存在であるという。

山口「吉本先生にお話をさせていただいたときのことです。あなたが考えていることは、時間空間を超えて成立するのかと言われました。例えば不倫は良くないという話をすると、お前それは江戸時代だったら通用するのか。アフリカ人(一夫多妻制の国がある)に話したら納得するのかと、言われます。その時、その場所でしか通用しないものは考えが浅いと。

また、当時は若気の至りで、新しい世の中を自分が作るんだなどと考えていたのですが、先生は、たかだかひとりの起業家が世の中の流れなんて変えられるようなものではないと言います。世の中の流れの中で、自分がいいと思うものを見つけ、自分らしさを保ちながらその流れを走者として加速していくことしかできない。だから、すでに動いていているエコシステムの中にどのように自分を適合させていくかが重要なのだと」

二人の影響を受けた経験を経て、山口氏が到達したメンター観は、メンティーの自我と、それを取り巻く環境をどう調和させるかがメンターの役割として重要というものだ。メンティーはどうしても、自分がこうありたいという世界に拘ってしまう、その独りよがりのこだわりをどんどん無くしていって、閉じていた世界と、外のマーケットと調和させることによって、メンティーが実現したい価値観を昇華させながら、ビジネスが成立するように導いていく。

山口氏は、そういったときに、過去の解釈、今集中すべき課題、将来への指針を自ら鏡となって写し出し、今自分がやるべきことを見せてくれる。これがメンターの存在であるという。

山中「私が20代のころはノリと勢いで事業をやっていたのですが、だんだんと経験を積んでくるにつれ、出会う人達のレベル感も変わってきます。その中で、次第に深い問いを投げてくれる人に出会うようになってきました。それは『その事業ってなんで山中さんがやるんですか、山中さんがやる必要がどこにあるんですか?』といった、問いかけなのです。

自分としてはやりたいからやっていたと思っていたことが、本当にやりたいことなのかと改めて考えるようになりました。今この質問を、私のメンティーに向かってするとたとえ上場企業の社長であっても、一瞬答えに窮することがあるのです。

つまり、本当にやりたいこととやっていることがずれていることが多いのですね。その時メンターの役割とは、それは本当にやりたいことなのかなどを、本質的に問いかけてくれることだと思います。本当にやる必要がありますか?と言われてはじめて、人はやりたいことは本当は何だろうと自分に向き合うことになる」

「この時に、重要なのは、1~2時間の相談に乗るときに、ビジネスのアドバイスなのか、より深い問いを投げかけるのかを明確にわけて対応したほうが良いと思っています。というのは、より深い問いかけはすぐに答えがだせるものではないのですが、その答えが出ないうちに、ビジネスのアドバイスをすると、ビジネスのオペレーションレベルでの話がどんどん先に進んでいき、結果として本来やるべきこととずれて行ってしまうからです」

「さらに、ベンチャー企業にはどちらかといえばアドバイスより、メンタリングがより重要と思っています。なぜなら、ベンチャーはすでに、沢山の課題に直面しながら、限界を超えて取り組んでいて、そこで行き詰っている状態なのです。そのときに具体的な施策のアドバイスをしてしまうと、心が弱い状態になっているので、その通りにやらないといけないのかと話を聞いてしまう。

本来やならければならないことがあるのに、優先順位を間違えてしまったりする。そんなことがあるので、ベンチャーに具体的な事業のアドバイスはまだ早いと思うことが多いのです」

よって、本質的な深い問いかけをして、相手を冷静に戻す必要がある。冷静になってはじめて課題の要因が分析でき、優先順位も付けられる。深い問いを投げてみて、初めてより本質的なやるべきことに気づいていく。これが遠回りのように見えて実は最短の導き方だと山中氏はいう。

山中「私が20代のころはノリと勢いで事業をやっていたのですが、だんだんと経験を積んでくるにつれ、出会う人達のレベル感も変わってきます。その中で、次第に深い問いを投げてくれる人に出会うようになってきました。それは『その事業ってなんで山中さんがやるんですか、山中さんがやる必要がどこにあるんですか?』といった、問いかけなのです。

自分としてはやりたいからやっていたと思っていたことが、本当にやりたいことなのかと改めて考えるようになりました。今この質問を、私のメンティーに向かってするとたとえ上場企業の社長であっても、一瞬答えに窮することがあるのです。

つまり、本当にやりたいこととやっていることがずれていることが多いのですね。その時メンターの役割とは、それは本当にやりたいことなのかなどを、本質的に問いかけてくれることだと思います。本当にやる必要がありますか?と言われてはじめて、人はやりたいことは本当は何だろうと自分に向き合うことになる」

「この時に、重要なのは、1~2時間の相談に乗るときに、ビジネスのアドバイスなのか、より深い問いを投げかけるのかを明確にわけて対応したほうが良いと思っています。というのは、より深い問いかけはすぐに答えがだせるものではないのですが、その答えが出ないうちに、ビジネスのアドバイスをすると、ビジネスのオペレーションレベルでの話がどんどん先に進んでいき、結果として本来やるべきこととずれて行ってしまうからです」

「さらに、ベンチャー企業にはどちらかといえばアドバイスより、メンタリングがより重要と思っています。なぜなら、ベンチャーはすでに、沢山の課題に直面しながら、限界を超えて取り組んでいて、そこで行き詰っている状態なのです。そのときに具体的な施策のアドバイスをしてしまうと、心が弱い状態になっているので、その通りにやらないといけないのかと話を聞いてしまう。

本来やならければならないことがあるのに、優先順位を間違えてしまったりする。そんなことがあるので、ベンチャーに具体的な事業のアドバイスはまだ早いと思うことが多いのです」

よって、本質的な深い問いかけをして、相手を冷静に戻す必要がある。冷静になってはじめて課題の要因が分析でき、優先順位も付けられる。深い問いを投げてみて、初めてより本質的なやるべきことに気づいていく。これが遠回りのように見えて実は最短の導き方だと山中氏はいう。

「この点、私は親鸞が好きなのですが、親鸞の言葉に『絶対他力』というものがあります。自我を捨てて、捨てて断捨離をして、頼り切るという水準にどうたどりつけるかです。自分で何とかなるという思い込みを捨てたと思っていても、捨てたと思っていること自体が思い込みであったりするので、そこをさらに捨てていかなければなりません。この自我を捨てきったところに、他に頼りきれるという関係が生まれるのです」

「メンティー側の努力としては、どう頼っていくか頼り方の引き出しを増やしていくことも必要と思います。それには何人かのメンターとのやりとりを通して、どういったメンタリングが心地よいのか、自分の感覚がどういったものかをよく理解することも大切で、それを知ることによって、メンターに頼る頼り方の幅をより拡張するといったことも重要だと思います」

この後、会場との間で対話が行なわれ、会場は白熱した意見が飛び交い、リアルメンタリングの相談事項も次々に出てきた。

「この点、私は親鸞が好きなのですが、親鸞の言葉に『絶対他力』というものがあります。自我を捨てて、捨てて断捨離をして、頼り切るという水準にどうたどりつけるかです。自分で何とかなるという思い込みを捨てたと思っていても、捨てたと思っていること自体が思い込みであったりするので、そこをさらに捨てていかなければなりません。この自我を捨てきったところに、他に頼りきれるという関係が生まれるのです」

「メンティー側の努力としては、どう頼っていくか頼り方の引き出しを増やしていくことも必要と思います。それには何人かのメンターとのやりとりを通して、どういったメンタリングが心地よいのか、自分の感覚がどういったものかをよく理解することも大切で、それを知ることによって、メンターに頼る頼り方の幅をより拡張するといったことも重要だと思います」

この後、会場との間で対話が行なわれ、会場は白熱した意見が飛び交い、リアルメンタリングの相談事項も次々に出てきた。

◇

最後に櫻井氏が全体をまとめ、クロージングとなった。 櫻井「メンターが日本に入り時間がたっていないため、まだまだメンターについてよくわからないことが多いと思います。しかし、メンターの機能はスタートアップや新規事業を行う皆さんにとって、絶対になくてはならないものであることは今日ご理解いただけたのではないかと思います。そこで、我々はこれをきっかけにメンターについてコミュニティをつくり考え続けていきたい。是非皆さんも輪の中にはいってほしいと思います」

この後、事務局コミュニティの方向性についてガイダンスがあり、今回の議論の今後の深まりに、参加者一同多いに期待しながら会は閉会となった。起業家とメンターが一緒になって、失敗しない経営が標準化されていく方向に新しい動きが出てきたことは、日本のスタートアップ振興の波の第二幕の幕開けを予感させた。

櫻井「メンターが日本に入り時間がたっていないため、まだまだメンターについてよくわからないことが多いと思います。しかし、メンターの機能はスタートアップや新規事業を行う皆さんにとって、絶対になくてはならないものであることは今日ご理解いただけたのではないかと思います。そこで、我々はこれをきっかけにメンターについてコミュニティをつくり考え続けていきたい。是非皆さんも輪の中にはいってほしいと思います」

この後、事務局コミュニティの方向性についてガイダンスがあり、今回の議論の今後の深まりに、参加者一同多いに期待しながら会は閉会となった。起業家とメンターが一緒になって、失敗しない経営が標準化されていく方向に新しい動きが出てきたことは、日本のスタートアップ振興の波の第二幕の幕開けを予感させた。

山中哲男 (ゲスト) 1982年兵庫県生まれ。高校卒業後大手電機メーカーに就職する。約1年間働くが、やりがいをもつことができず退職し、飲食店を開業。“ゆったりくつろげる空間”をコンセプトにした居酒屋を展開し繁盛店にする。その後、米国ハワイ州でコンサルティング会社を設立しCEOに就任。日本企業の海外進出支援、M&A仲介、事業開発支援を行う。人気店を多数支援。翌年、株式会社インプレスを設立し、代表取締役社長に就任。ビジョンや想いに共感し、経済合理性だけを追及するのではなく社会的に価値を見いだす事業に絞り込み、民間企業、行政問わず既存事業の事業戦略策定や実行アドバイス、新規事業やプロジェクト開発支援を中心に活動中。人、社会、地球が共生できる世界づくりを目指している。著書に『立上力』、『あったらいいなを実現するビジネスのつくり方』がある。2015ワールド・アライアンス・フォーラム事務局長 /U3A国際会議2016実行委員

櫻井亮(さくらい・りょう)

GOB Incubation Partners株式会社 代表取締役

日本ヒューレッド・パッカード、企業支援等を経て、2007年よりNTTデータ経営研究所にてマネージャー兼デザイン・コンサルティングチームリーダー。2013年より北欧系ストラテジックデザインファームDesignitの日本拠点Designit Tokyoの代表取締役社長に就任。2015年1月より独立してシリアルアントレプレナー実践中。新規ビジョン策定・情報戦略の企画コーディネート、ワークショップのファシリテーション、デザイン思考アプローチによるイノベーションワークなどを手掛ける。

山口高弘(やまぐち・たかひろ)

GOB Incubation Partners株式会社 代表取締役

高校卒業後、不動産会社を起業し事業売却。さらに複数の事業の立ち上げと売却、起業家のコーチング等の活動を手掛けた後、野村総合研究所(NRI)にてビジネス・イノベーション室長としてコンサルティング業務に従事。

現在はGOB Incubation partners株式会社のCo-founderとして若者の感性・原体験に基づく起業家及び事業養成を担う起業家コーチ業を手がける。

年間に10社を輩出すべく現在進行系でインキュベーションに取組む。

複数の大企業の戦略アドバイザーも兼務。2003年(株)野村総合研究所に所属、2011年同社ビジネスイノベーション室長に就任。2010年内閣府「若者雇用戦略協議会」委員、2011年産業革新機構「イノベーションラボ」委員にて新規事業開発支援を展開、2014年(株)GOB Incubation Partnerを創業。

山中哲男 (ゲスト) 1982年兵庫県生まれ。高校卒業後大手電機メーカーに就職する。約1年間働くが、やりがいをもつことができず退職し、飲食店を開業。“ゆったりくつろげる空間”をコンセプトにした居酒屋を展開し繁盛店にする。その後、米国ハワイ州でコンサルティング会社を設立しCEOに就任。日本企業の海外進出支援、M&A仲介、事業開発支援を行う。人気店を多数支援。翌年、株式会社インプレスを設立し、代表取締役社長に就任。ビジョンや想いに共感し、経済合理性だけを追及するのではなく社会的に価値を見いだす事業に絞り込み、民間企業、行政問わず既存事業の事業戦略策定や実行アドバイス、新規事業やプロジェクト開発支援を中心に活動中。人、社会、地球が共生できる世界づくりを目指している。著書に『立上力』、『あったらいいなを実現するビジネスのつくり方』がある。2015ワールド・アライアンス・フォーラム事務局長 /U3A国際会議2016実行委員

櫻井亮(さくらい・りょう)

GOB Incubation Partners株式会社 代表取締役

日本ヒューレッド・パッカード、企業支援等を経て、2007年よりNTTデータ経営研究所にてマネージャー兼デザイン・コンサルティングチームリーダー。2013年より北欧系ストラテジックデザインファームDesignitの日本拠点Designit Tokyoの代表取締役社長に就任。2015年1月より独立してシリアルアントレプレナー実践中。新規ビジョン策定・情報戦略の企画コーディネート、ワークショップのファシリテーション、デザイン思考アプローチによるイノベーションワークなどを手掛ける。

山口高弘(やまぐち・たかひろ)

GOB Incubation Partners株式会社 代表取締役

高校卒業後、不動産会社を起業し事業売却。さらに複数の事業の立ち上げと売却、起業家のコーチング等の活動を手掛けた後、野村総合研究所(NRI)にてビジネス・イノベーション室長としてコンサルティング業務に従事。

現在はGOB Incubation partners株式会社のCo-founderとして若者の感性・原体験に基づく起業家及び事業養成を担う起業家コーチ業を手がける。

年間に10社を輩出すべく現在進行系でインキュベーションに取組む。

複数の大企業の戦略アドバイザーも兼務。2003年(株)野村総合研究所に所属、2011年同社ビジネスイノベーション室長に就任。2010年内閣府「若者雇用戦略協議会」委員、2011年産業革新機構「イノベーションラボ」委員にて新規事業開発支援を展開、2014年(株)GOB Incubation Partnerを創業。