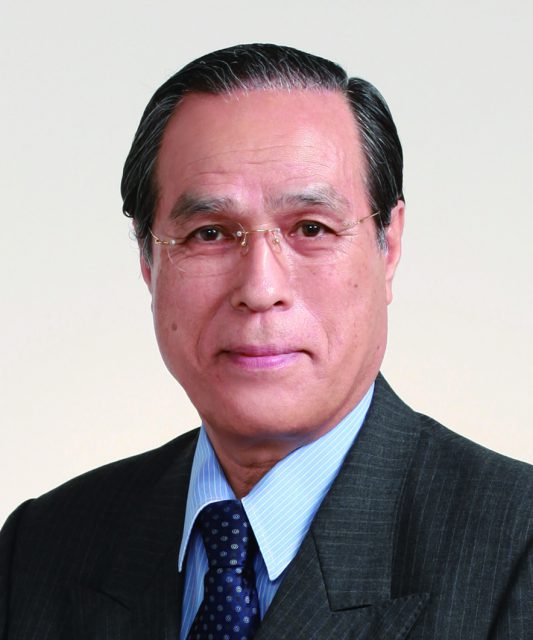

株式会社環境浄化研究所 代表取締役社長/工学博士 須郷高信氏

亜鉛やマグネシウムといった、このところサプリメントで人気のミネラル(微量金属)やアミノ酸、ビタミン類も同様で、過ぎたるは及ばざるが以上に、実は怖い物なのだ。つまりは両刃の剣、その怖さを正しく知り、正しく摂取することが肝要だという。

しかしそれと原子力とがどうリンクするのか。確かに原子力も両刃の剣だろうが、今回の福島原発のように刃が逆を向いたときの脅威は塩の比ではない。そもそも放射能は百害あって一利なし。体の安全面でいうと、ゼロでなければならないはずだ。

「いえ。量が過ぎるともちろん危険極まりない物質ですが、人間が生きていくには一定量の自然放射能が、実は不可欠なのです」

(!)。簡単にいうとこうだ。

今ある人間の姿形や性質、その所以は、地球の誕生(約46億年前)に由来する放射性物質、カリウム―40やルビジウム87、宇宙線に起源する炭素14などと密接に関係している。それらをなくして人類や生物の成立はありえなかった、という説さえあるのだ。

「現に今も、健康体の人は自ら毎秒5000~7000ベクレルの放射能を保有し、放出しています。これが体内にできたフリーラジカル(活性酸素)を無害化し、自然治癒力を保ったり成長を助けるなど、健康づくりに役立っているんですよ」

ちなみにベクレルとは放射能の濃度を表す単位で、生体への影響を示す線量当量の単位としてはシーベルトが使われている。安全圏と危険水域の〝しきい値〟とされる量が1シーベルト/年で、10人に1人程度が心臓疾患や癌のリスクを高めるなど、何らかの健康被害が懸念されるとし、10シーベルト/年では死に至るとしている。

「近隣の土壌や野菜から検出されている何々マイクロシーベルトという量は、その100万分の1の話ですから、万人にセーフとは必ずしも言えないかも知れませんが、何が何でも忌避すべきレベルの数値でもありません。それによる風評被害やストレスのほうがよほど深刻だと思いますよ。その意味では先ほどの塩の話と同じです。単に悲観しても楽観してもダメ。科学的に検証して正しく怖がること。これが肝要です」

亜鉛やマグネシウムといった、このところサプリメントで人気のミネラル(微量金属)やアミノ酸、ビタミン類も同様で、過ぎたるは及ばざるが以上に、実は怖い物なのだ。つまりは両刃の剣、その怖さを正しく知り、正しく摂取することが肝要だという。

しかしそれと原子力とがどうリンクするのか。確かに原子力も両刃の剣だろうが、今回の福島原発のように刃が逆を向いたときの脅威は塩の比ではない。そもそも放射能は百害あって一利なし。体の安全面でいうと、ゼロでなければならないはずだ。

「いえ。量が過ぎるともちろん危険極まりない物質ですが、人間が生きていくには一定量の自然放射能が、実は不可欠なのです」

(!)。簡単にいうとこうだ。

今ある人間の姿形や性質、その所以は、地球の誕生(約46億年前)に由来する放射性物質、カリウム―40やルビジウム87、宇宙線に起源する炭素14などと密接に関係している。それらをなくして人類や生物の成立はありえなかった、という説さえあるのだ。

「現に今も、健康体の人は自ら毎秒5000~7000ベクレルの放射能を保有し、放出しています。これが体内にできたフリーラジカル(活性酸素)を無害化し、自然治癒力を保ったり成長を助けるなど、健康づくりに役立っているんですよ」

ちなみにベクレルとは放射能の濃度を表す単位で、生体への影響を示す線量当量の単位としてはシーベルトが使われている。安全圏と危険水域の〝しきい値〟とされる量が1シーベルト/年で、10人に1人程度が心臓疾患や癌のリスクを高めるなど、何らかの健康被害が懸念されるとし、10シーベルト/年では死に至るとしている。

「近隣の土壌や野菜から検出されている何々マイクロシーベルトという量は、その100万分の1の話ですから、万人にセーフとは必ずしも言えないかも知れませんが、何が何でも忌避すべきレベルの数値でもありません。それによる風評被害やストレスのほうがよほど深刻だと思いますよ。その意味では先ほどの塩の話と同じです。単に悲観しても楽観してもダメ。科学的に検証して正しく怖がること。これが肝要です」

話は変わるが、先ごろ日本経済新聞(8月3日付)が報じたことで、すでにご案内の向きも多いだろう。須郷博士率いる環境浄化研究所は、今度の原発事故を受けてただちに千葉大工学部の研究グループ(斎藤恭一教授)と共同研究を開始、海中の放射性セシウムをスピーディーかつ効率的に捕集し、果ては最終処理まで視野に入れた、快挙というべき高機能繊維を開発している。それも基礎から分子設計、合成条件、分析、製品化、量産態勢まで僅か4カ月余りという超早業だ。

「今度の事故でもそうですが、政治家や当局、当該事業者は、いつも、ある意味で仕方ないんでしょうけど〝想定外〟という逃げ口上をよく使います。しかし我々科学者はその想定外を想定して研究を重ね、いつ、何が起きても対応できるよう、常に準備をしているものなんです。それが功を奏したということですね」

詳しく説明をしよう。

話は変わるが、先ごろ日本経済新聞(8月3日付)が報じたことで、すでにご案内の向きも多いだろう。須郷博士率いる環境浄化研究所は、今度の原発事故を受けてただちに千葉大工学部の研究グループ(斎藤恭一教授)と共同研究を開始、海中の放射性セシウムをスピーディーかつ効率的に捕集し、果ては最終処理まで視野に入れた、快挙というべき高機能繊維を開発している。それも基礎から分子設計、合成条件、分析、製品化、量産態勢まで僅か4カ月余りという超早業だ。

「今度の事故でもそうですが、政治家や当局、当該事業者は、いつも、ある意味で仕方ないんでしょうけど〝想定外〟という逃げ口上をよく使います。しかし我々科学者はその想定外を想定して研究を重ね、いつ、何が起きても対応できるよう、常に準備をしているものなんです。それが功を奏したということですね」

詳しく説明をしよう。

基礎となったのは博士が開発し、同研究所が様々な産業分野で民生利用している、〝グラフト重合〟なる放射線の応用技術だ。簡単にいうと、糸や布、不織布、膜、粒子などどんな素材でも、その特性を殺さずして、目的に応じた新しい機能を付与するための化学反応を利用した技術である。

素材に加速電子線やコバルトγ線を照射し、分子を切り取ることで元素の〝空き〟を作り、そこに目標別の吸着機能や消臭機能などを持たせるという仕組みだ。

今度の高機能繊維は、千葉大の実験によると、10ppmの濃度でセシウムを含む海水20ミリリットルに0・2グラム浸したところ、僅か10分でセシウム濃度がほぼゼロになったばかりか、その後、長時間浸していても繊維から再び漏れ出すことはなかったという。

恐るべし!

と言うほかない。

ちなみにグラフトとは〝接ぎ木〟のことで、よりよい花や実をつけるための園芸技術である。もともとは鉱山や採石場で発生する人体に有害なカドミウムを除去したり、都市鉱山と呼ばれる廃棄家電からレアメタルを捕集するために開発した技術で、昨年の春にはヨウ素を捕集する繊維を開発している。

今回の繊維と組み合わせて、福島原発から流出した放射能汚染水の処理に、早ければ今月からでも充てる予定だという。

基礎となったのは博士が開発し、同研究所が様々な産業分野で民生利用している、〝グラフト重合〟なる放射線の応用技術だ。簡単にいうと、糸や布、不織布、膜、粒子などどんな素材でも、その特性を殺さずして、目的に応じた新しい機能を付与するための化学反応を利用した技術である。

素材に加速電子線やコバルトγ線を照射し、分子を切り取ることで元素の〝空き〟を作り、そこに目標別の吸着機能や消臭機能などを持たせるという仕組みだ。

今度の高機能繊維は、千葉大の実験によると、10ppmの濃度でセシウムを含む海水20ミリリットルに0・2グラム浸したところ、僅か10分でセシウム濃度がほぼゼロになったばかりか、その後、長時間浸していても繊維から再び漏れ出すことはなかったという。

恐るべし!

と言うほかない。

ちなみにグラフトとは〝接ぎ木〟のことで、よりよい花や実をつけるための園芸技術である。もともとは鉱山や採石場で発生する人体に有害なカドミウムを除去したり、都市鉱山と呼ばれる廃棄家電からレアメタルを捕集するために開発した技術で、昨年の春にはヨウ素を捕集する繊維を開発している。

今回の繊維と組み合わせて、福島原発から流出した放射能汚染水の処理に、早ければ今月からでも充てる予定だという。

くどいようだが、いずれも放射線技術を応用した画期的な研究成果である。というわけで読者諸兄、少しは目からウロコが落ちましたかな?

くどいようだが、いずれも放射線技術を応用した画期的な研究成果である。というわけで読者諸兄、少しは目からウロコが落ちましたかな?

須郷高信(すごう たかのぶ)

工学博士。株式会社環境浄化研究所代表取締役社長。1965年日本原子力研究所入所。放射線化学の研究に従事。1976年長寿命時計用ボタン電池の実用化に成功。科学技術庁長官賞受賞する。1989年超LSI製造用ケミカルフィルタ、1996年には自己再生型超純水製造装置の実用化に成功、1時間に10トンの製造技術を達成する。向坊賞受賞。1999年原研のベンチャー支援企業として⑭環境浄化研究所設立。テレビのコメンテーターや大学の講師として教壇に立つ傍ら、全国各地での講演会の講師として活躍中。

株式会社環境浄化研究所

〒370-0833 群馬県高崎市新田町5-2

TEL 027-322-1911

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

須郷高信(すごう たかのぶ)

工学博士。株式会社環境浄化研究所代表取締役社長。1965年日本原子力研究所入所。放射線化学の研究に従事。1976年長寿命時計用ボタン電池の実用化に成功。科学技術庁長官賞受賞する。1989年超LSI製造用ケミカルフィルタ、1996年には自己再生型超純水製造装置の実用化に成功、1時間に10トンの製造技術を達成する。向坊賞受賞。1999年原研のベンチャー支援企業として⑭環境浄化研究所設立。テレビのコメンテーターや大学の講師として教壇に立つ傍ら、全国各地での講演会の講師として活躍中。

株式会社環境浄化研究所

〒370-0833 群馬県高崎市新田町5-2

TEL 027-322-1911

OLYMPUS DIGITAL CAMERA